Llevo ya un rato sentado en este tronco muerto, con las botas semihundidas en el barro y la mirada pendiente de un brillo diminuto y opaco en la orilla opuesta del embalse. A simple vista es apenas una mota en la sombra invernal del bosque. Acerco un ojo al ocular de mi telescopio y observo su pecho blanco, el antifaz oscuro de su rostro, sus garras casi azuladas, su mirada amarilla y tensa. Es un águila pescadora. También ella alterna la atención por algún detalle con la contemplación del paisaje como un todo: lo presiento en sus gestos. Juego a interpretarlos. Aspiro en particular a anticiparme al instante en que el destello de una trucha active de manera definitiva su instinto y le haga abandonar su atalaya para pescar ante mí. Quiero describirlo. Pero no en términos científicos, ni didácticos, sino literarios. Quiero explorar ese momento a través de su mirada y la mía, de mi intención y la suya, de la equidistancia entre nuestros apetitos. También a través de esta hora en este lugar. La brisa acaricia cada poco el ancho espejo de agua que nos separa. La superficie vibra como una página a punto de ser pasada. Mientras aguardo, repaso otras páginas. Las que me han traído hasta aquí.

En la sección de mi biblioteca dedicada a ese tipo de obras se alinean biografías, memorias, ensayos, manifiestos, poemarios, relatos de viajes, novelas, diarios, textos epistolares y de divulgación científica y hasta libros de humor. Aunque no mezclados. Desde hace tiempo reservo los dos estantes superiores a lo que los anglosajones denominan Nature Writing, un género aún tan por asentar en España que se deben de contar con los dedos las librerías que le destinan un anaquel propio. ¿Qué etiqueta le iban a poner? Ahí va una idea: Literatura de naturaleza. Es mucho mejor que disgregar estas obras por el local, o ponerlas junto a los textos de Historia Natural. Claro que, ¿cómo identificar el género? Muy sencillo: es el que responde la llamada de la naturaleza con auténtica literatura.

Allá al norte se ha definido el Nature Writing como una prosa ajena a la ficción y nutrida tanto por información científica y descripciones del mundo natural como por reflexiones personales e incluso autobiográficas, que aspira a vincular emocionalmente al lector con los paisajes y ecosistemas que trata, incidiendo además en la necesidad de su conservación. Me ceñiré hoy a este criterio. Tanto como a la observación del águila.

La Literatura de naturaleza aspira a vincular emocionalmente al lector con los paisajes y ecosistemas que trata incidiendo en la necesidad de su conservación

Se rasca bajo un ala y se permite luego un estremecimiento de gustirrinín. Casi como yo cuando por fin tuve en mis manos hace dos años la cuidada primera edición en castellano de La historia natural de Selborne, obra fundacional del reverendo Gilbert White. Publicada por Libros del Jata, llegaba con 227 años de retraso. Y con una sorpresa inesperada en sus primeras páginas. Su editor, Ismael Revilla, nos regalaba a los lectores castellanos una amena introducción a esas cartas en las que White compartió con dos amigos su curiosidad por la naturaleza de la campiña que rodeaba su hogar.

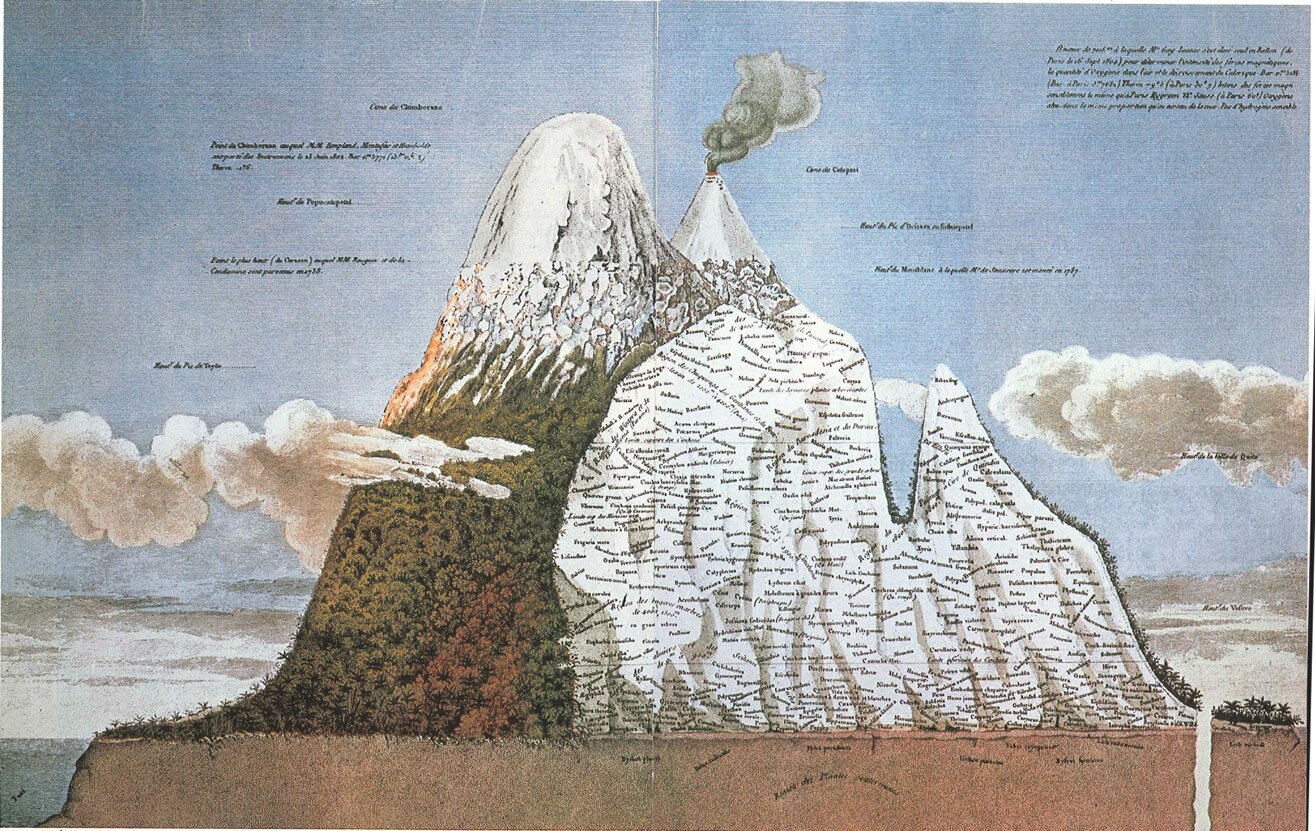

Vino poco después Humboldt, como nos acaba de recordar Andrea Wulf en La invención de la naturaleza (Taurus), la extensa, magnífica y muy entretenida biografía que le ha dedicado. Sin Humboldt (lean el capítulo 19) no habría existido Thoreau. Es decir, que sin la inspiración de la obra de Alexander, Henry David no habría abandonado el confort de su hogar para pasar dos años, dos meses y dos días en una cabaña minúscula junto a un estanque que se helaba en invierno. Bueno, sin Humboldt, y sin la escuela trascendentalista que, con Ralph Waldo Emerson a la cabeza y en la estela de Kant, proponía una exploración de la naturaleza que trascendiera lo empírico. ¿No es esta suficiente razón para alejarse hacia lo salvaje, y buscar?

Vino poco después Humboldt, como nos acaba de recordar Andrea Wulf en La invención de la naturaleza (Taurus), la extensa, magnífica y muy entretenida biografía que le ha dedicado. Sin Humboldt (lean el capítulo 19) no habría existido Thoreau. Es decir, que sin la inspiración de la obra de Alexander, Henry David no habría abandonado el confort de su hogar para pasar dos años, dos meses y dos días en una cabaña minúscula junto a un estanque que se helaba en invierno. Bueno, sin Humboldt, y sin la escuela trascendentalista que, con Ralph Waldo Emerson a la cabeza y en la estela de Kant, proponía una exploración de la naturaleza que trascendiera lo empírico. ¿No es esta suficiente razón para alejarse hacia lo salvaje, y buscar?

El relato de las vivencias de Thoreau junto a aquel estanque de Massachusetts es uno de los libros de no ficción más leídos en su país. Y se considera, bien es sabido, la piedra angular de este tipo de literatura. Hasta el punto de que algunos críticos bromean con que toda obra del género debe incluir al menos una cita de Walden. Hay un puñado de ediciones en castellano. También varias traducciones de otras obras suyas.

Parto un trozo de rama seca de este mismo tronco y lo arrojo al agua. Flota sin alejarse ni acercarse, dibujando con pereza círculos concéntricos. ¿Lo habrá advertido el águila desde su atalaya distante? Ella no tiene telescopio, pero sí una vista mucho mejor que la mía. Vuelvo a pegar mi ojo al ocular. Su indiferencia por esta orilla es absoluta. ¿Qué le interesa? ¿Cómo percibe cuanto yo interpreto como un paisaje hermoso?

¿Por qué lo interpreto yo así, y no de otra manera? Si su lugar lo ocupase un especulador inmobiliario, por ejemplo, mi mirada sería otra. De hecho, ya lo es, por haber reparado en esa posibilidad. No existe espacio natural, por mucho que lo proteja la ley, ajeno a la amenaza de la rapacidad de algunos de esos individuos, o a sus consecuencias indirectas.

Después de Thoreau

Aunque la primera obra de impacto acerca de las consecuencias de la destrucción de la biodiversidad se la debemos al norteamericano George Perkins Marsh, también inspirado por sus lecturas de Humboldt, es el escocés John Muir quien termina por convertir la Literatura de naturaleza en un arma cargada de futuro. Siendo aún muy joven tuvo que cambiar su Dunbar natal, en la costa del Mar del Norte, por los Estados Unidos. Su destino final fue California. Más en concreto, las sierras del interior de ese estado.

Sus populares artículos en prensa primero, y después los enardecidos libros que les dedicó, cimentaron en aquella nación aún joven la convicción de que ese patrimonio común que son los espacios naturales debía ser protegido. El modelo de Parques Nacionales (descrito por Wallace Stegner como “la mejor idea de América”) fue después emulado por el resto de naciones. También la Literatura de naturaleza comenzaba a consolidarse.

Se publicaban cada vez más guías de fauna y flora, y de rutas, mientras proliferaban las asociaciones de excursionistas y de conservación del patrimonio natural. Al mismo tiempo que Willa Cather o Henry Beston tomaban el relevo en Estados Unidos, el género brotaba también en Rusia de la mano de Vladimir Arséniev y su Dersu Uzala (Grijalbo) o en las memorias argentinas de W. H. Hudson. Hasta la década de los 70 del siglo pasado se escribieron algunas de las obras que hoy se consideran canónicas, como La primavera silenciosa de Rachel Carson (Crítica) o algunos textos de Aldo Leopold.

Ha visto algo. Mira bajo sí con curiosidad. Busco qué puede ser. Dos nutrias. Aparecen y desaparecen bajo la superficie del embalse. Juegan a perseguirse mientras avanzan hacia el bosque. Una vez en la orilla, zarandean sus largos cuerpos para sacudirse el agua y se internan en la espesura con un trote que provoca mi sonrisa.

El género en España

En nuestro país, a pesar del inicial empuje de esa nueva actitud hacia los paisajes de la mano de la Generación del 98 primero, y de la Institución Libre de Enseñanza después, los largos años de la dictadura franquista coincidieron con una indiferencia general por la naturaleza viva que contrastaba con lo que sucedía afuera. Sólo al final de ese período, y en coincidencia con el éxito de los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente en TVE, comienza a activarse el interés social por el resto de criaturas y sus hábitats, así como la creciente preocupación por su conservación. Numerosas editoriales ponen entonces en el mercado textos divulgativos para mayores y niños, guías de identificación, enciclopedias o álbumes de fotografía, la mayoría fruto de traducciones, a la vez que se fundan infinidad de entidades ecologistas y empiezan a cobrar fuerza las ya existentes.

Tras el norteamericano George Perkins Marsh, es el escocés John Muir quien termina por convertir la Literatura de naturaleza en un arma cargada de futuro

En 2008 la revista literaria británica Granta publicó un número especial dedicado a lo que denominó New NatureWriting: la revitalización del género a través de la obra de diversos autores jóvenes tanto británicos como norteamericanos. Aquel mismo año comenzaba a publicar en Valencia Tundra Ediciones, una iniciativa de Víctor J. Hernández. Desde entonces ha editado 81 títulos de Historia Natural, entre ellos varios de Literatura de naturaleza, sobre todo de autores españoles. Destacan en su catálogo obras como la fascinante Los bosques que llevo dentro, de Juan Goñi, un retrato muy personal de los bosques de Navarra, Caminaturando, de Juan Rodríguez Laguía, o La sonata del bosque, del prolífico Joaquín Araújo, sin duda el autor y comunicador de referencia en cuanto a publicaciones de carácter medioambiental en nuestro país. Este mismo invierno ha salido además Encuentros con lobos, colección de vivencias personales de campo de 38 naturalistas e investigadores. También Guiri pajarero suelto, memorias del ornitólogo británico Andy Paterson, afincado en Málaga desde hace décadas. Yo mismo he publicado en Tundra tres obras, pero hoy sólo deseo hablar de las de los amigos.

La tradición literaria española era hasta poco antes escasa en textos que se puedan asignar al género que nos ocupa. Estaban por ejemplo las memorias de José Antonio Valverde (Editorial Quercus) y su formidable Los lobos de Morla, firmado al alimón con Salvador Teruelo (Al-Andalus Ediciones). También De la sierra al llano, de Jesús Garzón, y diversos textos de Miguel Delibes, José María Castroviejo, Eugenio Morales Agacino, Rodríguez de la Fuente, el mencionado Araújo…

Tampoco eran demasiadas, por otro lado, las traducciones al castellano de obras consideradas ya entonces clásicos absolutos. Gracias a Alianza Editorial, por ejemplo, descubrimos aquí Mi familia y otros animales y el resto de la obra de Gerald Durrell. Sueños Árticos, de Barry Lopez, vio la luz en Planeta primero y en Península después. A Siruela debemos varias ediciones de El leopardo de las nieves de Peter Matthiessen, otra joya.

Por suerte, con el cambio de siglo las cosas empezaron a cambiar. Y muy rápido. La lista de autores ibéricos comenzaba a crecer según muchos naturalistas veteranos consideraban llegado el momento de compartir sus experiencias. Es el caso de Ramón Folch i Guillèn, Martí Boada, Ramón Grande del Brío, Joan Mayol o Pancho Purro y con su amena El leopardo del Atlas (Edilesa), entre otros.

Novedades clásicas

Desde afuera, además de Gilbert White, otros autores han llegado estos últimos años a poblar ese espacio hasta ahora en exceso despejado de nuestras librerías. De hecho, son de repente tantas las novedades que resulta imposible relacionarlas todas. Algunas, eso sí, son imprescindibles. Es el caso de Los lobos también lloran, de Farley Mowat (Tundra), relato de la experiencia del autor observando lobos en Canadá. También de El solitario del desierto, de Edward Abbey (Capitán Swing), una pieza briosa e inolvidable que nos describe el inicio del saqueo de los áridos paisajes de Utah por parte del turismo de masas a finales de los años 60. O de Mis años grizzly, de Doug Peacock (Errata Naturae), autor en quien se basó precisamente Abbey para crear uno de los personajes de su desternillante novela La banda de la tenaza (Berenice).

Sin la inspiración de Humboldt, Thoreau no habría abandonado el confort de su hogar para pasar dos años, dos meses y dos días en el bosque

La colección Libros Salvajes de Errata Naturae incluye, además de esa historia de redención en busca de osos, otros títulos muy recomendables. Debemos además a Hoja de Lata la recuperación de El círculo de agua clara, relato delicioso de 1960 en el que Gavin Maxwell narra su retiro a una cala de las islas Hébridas en la sola compañía de una nutria. Y a Impedimenta la de El árbol, de John Fowles, pura magia botánica espléndidamente traducida por Pilar Adón. De Philip Hoare Ático de los Libros ha editado Leviatan o la ballena y El mar interior.

Para mí destaca entre todas ellas El peregrino, de J. A. Baker, traducida por Marcelo Cohen para la editorial argentina Sigilo. Muchos la consideran no ya la obra más perfecta de Nature Writing jamás escrita, sino una de las obras maestras de la literatura británica del siglo pasado. Diario del seguimiento a lo largo un invierno de dos halcones peregrinos en la costa de Essex, ha terminado por convertirse en una obra de culto. No se la pierdan.

¿Hacia dónde volar?

Algo cambia en su expresión. Sus plumas se ciñen. Tensa sus garras en torno a la rama. Abre las alas y salta. Unas cornejas graznan en la lejanía, dando aviso. También los patos se alteran. La sigo a través de mi telescopio. Gana altura con varios aleteos firmes. Dibuja a continuación un giro amplio y luego se desliza contra la brisa. Su mirada permanece fija bajo sí, atenta a la superficie. ¿Contemplará su propio reflejo a la vez que decide cuál será su presa?

Hace un año la revista británica New Statesman fue escenario de un estimulante intercambio de opiniones entre dos de los más destacados autores de Nature Writing de aquel país. Por un lado, Mark Cocker (sin obra traducida) se lamentaba de que demasiados autores de lo que allí ya se califica de fenómeno editorial ignorasen los problemas de conservación de la biodiversidad para limitarse a describir sus experiencias personales, o dedicarse al simple paisajismo.

Ponía como ejemplo extremo H de halcón (Ático de los Libros), el premiado y exitoso relato de cómo Helen Macdonald superó una la depresión tras muerte de su padre mediante el entrenamiento de un azor para cetrería. Le respondía el mediático profesor de Cambridge Robert Macfarlane (Las montañas de la mente. Historia de una fascinación; Alba Editorial), referencia del género en Reino Unido y aludido directamente por Cocker como principal impulsor de esa actitud. Su tesis era que todo encuentro entre arte y naturaleza es beneficioso y fértil para ambos mundos. Y que no debe existir una única manera de indagar desde las letras la relación personal con el paisaje y lo vivo. De paso, acusaba a Cocker de pretender instrumentalizar el Nature Writing para un único fin. Lo que ambos debatían, al fin y al cabo, es cuál debe ser el papel de la literatura en la respuesta a la crisis ecológica que vivimos.

Cómo puede contribuir a que, además de saber que formamos parte inseparable del tejido de lo vivo, lo experimentemos. A que comprendamos no sólo desde un punto de vista intelectual, sino también emocional y sensorial, la importancia capital de esa parte tan a menudo olvidada de nuestra condición. Y a que actuemos para rescatarla. Para rescatarnos.

Las águilas pescadoras comenzaron a ser rescatadas hace 60 años, cuando en Escocia sólo quedaba una pareja y en el resto de Europa menos que nunca hasta entonces. Hoy están fuera de peligro, y se han convertido en modelo de muchos proyectos de conservación de especies amenazadas. Son un buen puñado los libros que cuentan esta historia de resiliencia, empeño personal, creciente apoyo social y optimismo.

Ahí va. Adelanta las garras y la cabeza. Echa hacia atrás las alas. Desciende en oblicuo a la superficie, sin darme tiempo más que a mirar y maravillarme, por muchas veces que lo haya presenciado. Se precipita en el embalse, emerge en seguida de su propio chapoteo y echa a volar con su presa. La trucha, enorme, colea inútilmente en sus garras. De sus escamas y de las plumas del águila se van derramando gruesas gotas que van trazando en el agua el tipo de mensaje que necesito descifrar.

ANTONIO SANDOVAL REY (@ASandovalRey)

Una versión de este artículo aparece publicada originalmente en el número de febrero de 2017, 279, de la edición impresa de la Revista LEER.

Una versión de este artículo aparece publicada originalmente en el número de febrero de 2017, 279, de la edición impresa de la Revista LEER.

Añadiría uno muy bueno: «En un metro de bosque» de David George Haskell