A LA VERDAD y a la Belleza sólo / le faltaban el gozo de tus lágrimas». Son los dos versos que cierran el poema “Clara en los Uffizi”, incluido en la primera sección de Canciones para música silente (Madrid, Siruela, 2014), de Antonio Colinas: una semblanza de mujer, su hija, a la que retrata en un locus privilegiado, el templo florentino del arte renacentista, contemplando La Primavera, de Botticelli. Es un epifonema revelador en cuanto nos da la clave de esta última entrega del poeta y que, no por nueva, deja de visitar viejos lugares, indisolublemente unidos a su mundo. Saben de sobra nuestros lectores que el primer Colinas, un clásico ya indiscutible de la poesía contemporánea merced a libros como Sepulcro en Tarquinia o Astrolabio, lleva con él la etiqueta de “novísimo”, pese a no haber entrado –¡y por fortuna para él!, habría que añadir– en la famosa antología de Castellet, una selección de circunstancias de la que –siendo generosos– subsisten hoy en la memoria poética tan sólo dos o tres nombres.

Por lo demás, no son pocos también los rasgos que lo separan de los novísimos y que hacen de su voz una de las más personales de aquellos años, siempre a medio camino entre el equilibrio clasicista y la pasión neorromántica, un adjetivo que por entonces menospreciaban muchos como si fuera incompatible con la Modernidad, cuando es todo lo contrario. No cabe duda, sin embargo, de que el esteticismo –vulgo culturalismo–, redoblado en él por su culto a la métrica, era carácter prioritario de aquella primera manera. Y si la aspiración al conocimiento se hizo patente, sobre todo a partir de Noche más allá de la noche, con sus referencias a la filosofía presocrática, faltaba quizá en todo ese primer Colinas el desahogo sentimental ahora vindicado, una apertura al “contenido del corazón”, por decirlo con palabras de Luis Rosales.

Así pues, Verdad, Belleza y Sentimiento, como pilares sobre las que se asienta el Colinas renovado de estas Canciones que, ya desde el título, parecen buscar un lector cómplice de esa actitud no tan ensimismada en la contemplación de lo bello sino más abierta hacia lo otro y los demás. Todo lo cual, desde luego, no contradice sus creencias más firmes; la del Humanismo es una de ellas, como rememora en otro retrato de mujer, a la que funde con Grecia, hoy de moda por motivos muy diferentes a los que la llevaron a la cumbre de la civilización de todos los tiempos:

Tú ahora estás en esa Grecia extrema / donde, adormecidas, aún descansan / las semillas fecundas / de lo que fuimos, somos, seremos. / ¿De ellas germinarán nuevas raíces?

Incluso el humanismo, eurocéntrico en el Colinas joven, desborda espacios en este de la madurez, y así, lo oriental, ya presente en libros anteriores, se hace dueño de partes tan significativas de este como “El laberinto invisible”, donde se ensalzan los símbolos de la espiritualidad budista, taoísta e hinduista: “Después de casi un siglo / ellos resisten más que ese otro dios / llamado Ideología”. Obsérvese el uso de minúsculas y mayúsculas, que nos delatan al poeta religioso, entendiendo por tal no al cantor de devociones sino al que hace de la búsqueda de lo sagrado, de la religiosidad –en sentido zubiriano-, el empeño central de su oficio. “Cómo te amo, misterio”, dice en uno de los poemas en los que rememora la ciudad de su adolescencia, Córdoba, y con ella la espiritualidad andalusí –hebrea y árabe al tiempo– que tanto inspiró a nuestros místicos: es una hermosa lección al respecto el poema-carta “De fray Luis de León a Ana de Jesús”.

En una poesía como la española, tan condicionada por el ruido mediático y por las banderías absurdas de quienes estiman irreconciliables los diferentes modos de trobar –herméticos frente a neorrealistas de la experiencia–, se agradece escuchar la voz ponderada de Colinas, cada vez más cercana a ese “estilo común y moderado” al que aspiraba el autor de la impresionante Epístola moral a Fabio. Es lógico que ese ideal no participe del culto por las ideologías a que tan dados han sido nuestros rapsodas contemporáneos, con más política de bajo vuelo que lírica verdadera en sus entrañas. El poema que evoca los momentos que siguieron a la muerte de Leopoldo Panero –“Meditación en Castrillo de las Piedras”– es un buen ejemplo de lo que digo.

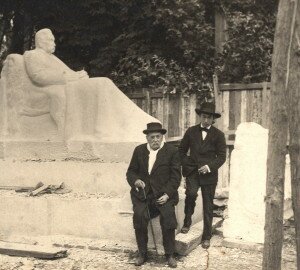

Este poema está inserto en la sección más comprometida del libro, “Siete poemas civiles”. Utilizo la cursiva para desmarcarlo del uso tan sesgado que el término compromiso ha tenido en un país como el nuestro donde el gran debate intelectual de moda sigue siendo la Guerra Civil. Colinas echa su cuarto a espadas con esta serie de versos que me atrevo a calificar de “valientes” por políticamente incorrectos y que a más de uno seguro que escandalizarán. Pero a las alturas desde la que escribe el poeta, la independencia es lo primero, una enseñanza indudable de la figura que protagoniza el primer poema de esta sección –“Tarde del 31 de diciembre de 1936”–, un personaje con quien Colinas se debe encontrar más de una vez en sus paseos por Salamanca.

Este poema está inserto en la sección más comprometida del libro, “Siete poemas civiles”. Utilizo la cursiva para desmarcarlo del uso tan sesgado que el término compromiso ha tenido en un país como el nuestro donde el gran debate intelectual de moda sigue siendo la Guerra Civil. Colinas echa su cuarto a espadas con esta serie de versos que me atrevo a calificar de “valientes” por políticamente incorrectos y que a más de uno seguro que escandalizarán. Pero a las alturas desde la que escribe el poeta, la independencia es lo primero, una enseñanza indudable de la figura que protagoniza el primer poema de esta sección –“Tarde del 31 de diciembre de 1936”–, un personaje con quien Colinas se debe encontrar más de una vez en sus paseos por Salamanca.

Y es que, frente al cainismo de “los hunos y los hotros”, a Colinas la vida y la poesía, o la poesía hecha vida, pues que él las ha entendido siempre como esferas superpuestas, le han llevado a la paz, la armonía, la mansedumbre, a la búsqueda del centro: “Créeme: desde que he regresado / y descendí / he encontrado mi centro, / pues vivir he logrado / cuanto soñé”. En “Un verano en Arabí”, otra de las partes del libro, poetiza el espacio propicio a la reflexión, a la búsqueda juanramoniana de la infinitud, al encuentro con lo sagrado, pues en definitiva, “el cuerpo humano es / el verdadero templo”. Ello no impide que de cuando en cuando eleve su voz para denunciar la agresión contra el paisaje, el incendio de los bosques…

Estamos ante un libro ameno, en el más noble sentido de la palabra. Frente al tono monocorde de poemarios anteriores, estas Canciones ofrecen una variedad siempre de agradecer por parte de los buenos lectores de poesía: tanto en los paisajes –Grecia, Italia, España y sus contrastes, la meseta leonesa y el Mediterraneo, América latina– como en sus temas: la mujer, la guerra, la piedra como símbolo del arte eterno, el materialismo destructor, la familia, la propia literatura en homenajes significativos (Aleixandre, Panero, Crémer), la música por supuesto… Y, en fin, luego de poemas que, aun dentro de la naturalidad, rebosaban referencias a personas, hechos y circunstancias, vienen en cascada los de la última serie, como ávidos de esencialidad desde el guiño místico del título que los engloba: “Llamas en la morada”. Aquí el paisaje es interno, o sea, hecho de las galerías del alma: los caminos del pasado, la lumbre de un tiempo fugitivo, el agua del vivir, la noche de invierno, las sendas de la noche, la música que arde en los álamos… Soledad, luz, vacío, todo, nada, música, silencio contrapuntean las páginas finales de esta partitura que se nos va adelgazando poco a poco, incluso en la medida del verso, cada vez más breve, para brindarnos un último y definitivo mensaje:

Sólo quisiera / escribir mis palabras con silencios: / escribir el poema sin palabras. / Sólo quisiera / musitar el poema / como plegaria de silencio / en el silencio

JAVIER HUERTA CALVO, catedrático de Literatura de la Universidad Complutense de Madrid