A principios de 2008 le contaba Alfredo a José Luis Gutiérrez, y así quedó dicho en las páginas de LEER, que tenía idea de hacer unas memorias, con poco texto y mucho dibujo, “porque lo mío no es escribir”. Casi diez años después ese libro es una realidad extraordinaria en fondo y forma, como su protagonista y artífice, que además contradice su modestia con las palabras y que ha motivado una exposición en el Museo ABC de Madrid que hasta el 11 de junio acoge la mitad de los cerca de 200 dibujos que conforman el libro.

Nos citamos allí con Alfredo y su editor, Mauricio d’Ors, y con Adriana Huarte, que ha desempeñado la tarea de pasar a limpio los ya de por sí pulcros folios manuscritos del dibujante asturiano, cuya preciosa caligrafía ilustra las guardas de este librazo que merece toda atención más allá de lo efímero de una muestra que tras su paso por Madrid probablemente recale en algún otro lugar –se vislumbra Gijón para 2018–. Vemos expuestos los originales de estos dibujos que como todos los de Alfredo rebosan, se desbordan, todavía con el aliento infantil que le animaba cuando emborronaba con tiza el encerado de la escuela rural de Agüeria. Lo dice Felipe Hernández Cava en el estupendo prólogo del libro, citando a José Jiménez: pintar como un niño es lo más difícil porque “implica tener un espíritu abierto y, sin embargo una construcción plástica muy compleja”.

Emocionan precisamente las estampas de la infancia. Alfredo dejó el pueblo con 13 años, pero es asturiano y allí la impronta de la tierra es indeleble. Así el parto de la xata, o el pequeño cuarto junto a la escalera de la casa donde estaba la camina de madera en la que dormía el guaje Fredín, en una composición que recuerda al dormitorio arlesiano de Van Gogh. O la “ventana de atrás” del título que era “mi rincón favorito”, “mi puerta de salida al mundo, mi escape, mi paraíso”. O las visiones del tren carbonero, la máquina fascinante que marcaba la vida del lugar. Todo en torno al carbón: el tren y el Río Negro que bajaba con el color de su nombre después de lavar todo el mineral de las minas río arriba. Y negros e iluminados en rojo son los dibujos de estas desmemorias, en acertada decisión editorial que da unidad a esta obra maravillosa que nos lleva con Alfredo al colegio dominico en Navarra, al noviciado palentino, a los estudios de Filosofía y Teología en Salamanca y luego a Madrid, donde a los 25 colgará los hábitos y después de varios azares empezará en serio con el dibujo gracias a la publicidad.

Emocionan precisamente las estampas de la infancia. Alfredo dejó el pueblo con 13 años, pero es asturiano y allí la impronta de la tierra es indeleble. Así el parto de la xata, o el pequeño cuarto junto a la escalera de la casa donde estaba la camina de madera en la que dormía el guaje Fredín, en una composición que recuerda al dormitorio arlesiano de Van Gogh. O la “ventana de atrás” del título que era “mi rincón favorito”, “mi puerta de salida al mundo, mi escape, mi paraíso”. O las visiones del tren carbonero, la máquina fascinante que marcaba la vida del lugar. Todo en torno al carbón: el tren y el Río Negro que bajaba con el color de su nombre después de lavar todo el mineral de las minas río arriba. Y negros e iluminados en rojo son los dibujos de estas desmemorias, en acertada decisión editorial que da unidad a esta obra maravillosa que nos lleva con Alfredo al colegio dominico en Navarra, al noviciado palentino, a los estudios de Filosofía y Teología en Salamanca y luego a Madrid, donde a los 25 colgará los hábitos y después de varios azares empezará en serio con el dibujo gracias a la publicidad.

La historia es extraordinaria, y Alfredo la presenta con una sinceridad desarmante. Como cuando detalla sus avatares profesionales al aproximarse la edad de jubilación. “De manera casi imperceptible fueron distanciándose las llamadas telefónicas y las ofertas de trabajo, hasta que ya no llamó nadie”. Y uno no entiende que tanta ilustración vigente, prestigiada e inane se permita vivir de espaldas a este maestro indiscutible.

BORJA MARTÍNEZ (@borjamzgz)

Casas torcidas

Gonzalo Pernas

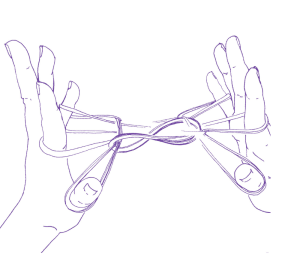

¿Por qué faes les cases torcíes?, solía preguntar la madre de Alfredo cuando, de visita en Madrid, echaba un vistazo a los dibujos de tan extravagante hijo. Y cierto es que las escora, y que ha desproporcionado miembros de falangistas, de hombres de Dios y hasta de familiares y amigos. Hasta le puso –hace ya muchos años– quevedos rojos y psicodélicos a un dominico mentecato. Humilde, Alfredo González (1933) dice dudar, temer a la cartulina, y quizá por ello se alió con el blanco desde el principio: tanto le vale para estrellar un cielo en negativo como para conseguir un curioso “efecto muchedumbre”, y hasta para trazar unas olas particularmente realistas en un dibujo poco suyo y extrañamente orientaloide. Museo ABC ha reunido cien de las ilustraciones que La ventana de atrás compila, celebrando la madurez del artista solo, que no es otro que el que ha trascendido ya las etiquetas, superado las crisis artístico-identitarias que forjan los estilos, aceptado la disconformidad crónica del artista genuino.

La exposición sigue un hilo vital que nace evidentemente en la infancia de su protagonista. Parte de un mundo de zuecos y orinales, de borrachos arrastrados por viudas, hacia el presente. Pasa por la bohemia famélica a la que Alfredo no quiso pertenecer, quizá porque entonces se podía elegir tal cosa; era posible dibujar para el ramo publicitario y pagar –bien que mal– las facturas. Pasa por el otro lado del charco, norte y sur, recogiendo las anécdotas de un dibujante sui géneris y pueblerino en el mejor de los sentidos. La mirada fresca del párvulo díscolo pintacuras se mantiene. Las fachadas neoyorquinas, en efecto, se abaten sobre las aceras, o sobre un negro enorme, o sobre una policía gritona que difícilmente sabrá nunca, si es que sigue entre nosotros, que su retrato se colgó a casi seis mil kilómetros de la ciudad de los sueños. No cabe duda de que el hombre de la línea negra y la mancha roja ha rodado, y mucho, a pesar de que hable de “desmemorias” en su monográfico.

Se mentan algunas de sus influencias, transparentándose alguna que otra en la obra expuesta, tal como es el caso del gran Saul Steinberg (1914–1999). Un puñado de colegas alfredizados comparte rincón con unas pocas figuras, sometidas a idéntico tratamiento, y no tardamos en constatar que, efectivamente, son familiares del asturiano. Ahí están Peridis, Ballesta, Umbral y algún otro histórico. Y esos suyos, al parecer, en momentos cruciales de sus existencias. Queda la vitrina alargada, con fotos e ilustraciones contenidas en libros, y se descubre a un Alfredo menos rojinegro (esos colores tan de posguerra) y más preciosista. Cabe inferirlo de la ciudadela que ilustra Rosa y Azul (Sedmay, 1977) y de sus torres menos torcidas, o del mapa –también a doble página– que concreta la Teoría de Madrid (Espasa, 1980); libros de Borges y el ya citado Paco Umbral, que sentía por el dibujante desmemoriado la suficiente estima como para considerarlo un “Durero underground”.

Precisamente en esa vitrina vi una foto de Alfredo González en la puerta de su taller, y entonces supe que este hombre era el habitante del espacio mágico que una puerta metálica separaba de la calle, doblando la esquina de la panadería, a unas decenas de metros de la torre monstruosamente tiesa en la que crecí. Alguna vez la vi entreabierta e intenté curiosear infructuosamente el interior o, al menos, tales cosas me dictan los recuerdos –tan maleables– de un niño dibujante. De lo que no me cabe duda es de cómo me preguntaba que sería lo que este señor ponía sobre la mesa para decirle a ese vacío temible de la cartulina, como él mismo dice, ¡aquí estoy yo! Casi tres décadas después lo he descubierto. Causalidades de la vida que, más allá de esta licencia biográfica, me conminan a recomendar La ventana de atrás, el libro homónimo y el universo torcío que una y otro representan.

Una versión de estos artículos aparece publicada en el número de junio de 2017, 283, de la Revista LEER.