Manuel Mujica Lainez y Alberto Ginastera colaboraron estrechamente en la adaptación operística de la novela del primero, “Bomarzo”, que hoy se estrena en el Teatro Real de Madrid. Blas Matamoro, que se ha aproximado a ambos en su reciente libro ‘Con ritmo de tango. Un diccionario personal de la Argentina’, desentraña su colaboración artística y el escándalo que la obra suscitó en la pacata Argentina de la dictadura de Onganía.

Siguiendo una línea dominante en la ópera del siglo XX, tal vez de herencia wagneriana, Alberto Ginastera siempre recurrió a la literatura como base verbal de sus dramas escénicos: Alejandro Casona para Don Rodrigo, Alberto Girri para Beatrix Cenci y Manuel Mujica Lainez para Bomarzo. En este caso, lo literario era de doble sesgo pues la ópera se refiere a una novela transformada en libreto por el propio novelista. Cabe recordar que Manucho, apodo por el cual se lo menciona habitualmente, aunque narrador y biógrafo, también incursionó en el verso: Canto a Buenos Aires, traducciones de los sonetos de Shakespeare y textos teatrales del mismo Shakespeare, Molière y Racine.

La novela Bomarzo fue publicada en 1962, en las orillas del fenómeno editorial conocido como boom de la literatura latinoamericana. Digo orillas porque Manucho no era, por entonces, una novedad y llevaba casi treinta años de carrera. Tampoco simpatizaba con la revolución cubana, todo lo contrario, y esto fue, de movida, decisivo para entrar o no en el club boomista. Pero el libro tuvo éxito, mereció traducciones y premios gracias, en cierta medida, al nuevo clima del gusto lector. Lo latinoamericano se pudo de moda y en ella cabían desde el realismo de Fuentes y Vargas Llosa hasta las geometrías intelectuales de Borges y los barroquismos de Carpentier y Lezama Lima.

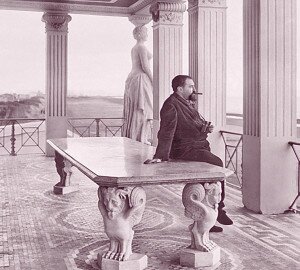

Mujica Lainez ocupaba su lugar desde tiempo atrás como un heredero de la novela modernista que, en la Argentina, había dado su ejemplo más canónico con La gloria de Don Ramiro de Enrique Larreta en 1908. La España renacentista que en ella aparece coincide con la Italia renacentista que da marco a Bomarzo. Desde luego, los extremos de goticismo y sinceridad sexual de Manucho no se los habría permitido don Enrique pero la tendencia a la iluminación colorista y la narración como puesta en escena reúne a ambos escritores, pertenecientes a la misma buena sociedad porteña y hasta vecinos de barrio.

‘Tableau vivant’

En efecto, Bomarzo es una novela modernista y esta cualidad debió interesar a Ginastera, ya que la estética modernista tiene mucho del oropel y la estudiada y escultórica gesticulación de un buen espectáculo operístico. Hay momentos de extensa descripción que juegan a la pintura de género y ambientan la aparición de personajes ataviados para un tableau vivant: el patio del palacio con su mezcla de gentes y animales, la llegada del David de Miguel Ángel a la Loggia dei Lanzi florentina, la batalla de Lepanto, el gabinete de Paracelso con sus artes mánticas.

Item más. Si bien la historia del protagonista, el duque Pier Francesco Orsini, es inventada, el lugar es realmente existente: Bomarzo, cerca de Viterbo y no lejos de Roma. El Jardín de los Monstruos también existe y perteneció a un Orsini. Desde luego, un itinerario iniciático con una serie de estatuas gigantescas de seres mitológicos e inscripciones crípticas que remata en una máscara titánica con la boca abierta que da entrada a un supuesto infierno; todo ello parece un decorado de ópera. A él corresponde la principal figura que da título a la obra.

Manucho aceptó la sugestión de un cuadro de Lorenzo Lotto, un hombre de noble pinta pero giboso. Le atribuyó a Orsini no sólo un parecido con Rigoletto sino la muerte del padre por artes nigrománticas, la de un hermano que es empujado por la abuela a un abismo –las familias modernistas dan para todo–, una escena de impotencia sexual con una cortesana, una amistad más que tierna con un esclavo negro que acaba acuchillando a su otro hermano, una escena de travestismo bendecida por un falso cura y un matrimonio de aquella manera. Desde luego, la trama gótica, la variedad del elenco y el fondo del escenario estaban servidos para el operático entusiasmo de Ginastera.

Según se va viendo, el personaje, sin duda el más complejo y mejor elaborado de todo Manucho, da abundante juego escénico no sólo por su espesa aventura personal sino por su aspiración a la vida como una hermosa obra de arte, que se concreta en un jardín de bellos monstruos y esa Boca del Infierno donde ansía eternizarse bebiendo una pócima que acaso no pase de ser letal. La hermosura como forma sensible del bien hace del arte un camino de perfección moral y el desfile de los monstruos, auténtico camino de imperfección, se vuelve iniciático y redentor.

‘Bomarzo affair’

Esta es la historia curricular de la ópera. Tiene otra, donde aparecen más sombras monstruosas, las del militarismo clerical argentino. El estreno mundial tuvo lugar en Washington en 1967. Desde el año anterior presidía la Argentina el general Juan Carlos Onganía, impuesto por un golpe de Estado que contó con la opinión contraria de los Estados Unidos, al revés que el tópico habitual. El gobierno apoyó el estreno y los diplomáticos del caso lo elogiaron como un triunfo de la cultura nacional.

Pero al programarse en 1968 en el teatro Colón de Buenos Aires, una fulminante amenaza de suspender la temporada seguida de un decreto prohibitorio, lo impidieron. Se invocaron “elementales principios morales en materia de pudor sexual”. La memez del asunto llegó a convertirse en el Bomarzo affair, como lo llamó el embajador norteamericano Edward Martin, dada la escandalera periodística que produjo. Por un lado, el abusivo peso del peor catolicismo, encarnado en el cardenal Caggiano, partidario de imponer una “moral objetiva” a todo el mundo y considerar al gobierno norteamericano como favorecedor del comunismo (conste que Caggiano había mediado entre el Vaticano y la Argentina en la posguerra para salvar el pellejo a los nazis retenidos en Italia). Recuerdo –tengo edad para ello– que se habló hasta de bestialismo sexual porque alguien creyó que Orsini (orsino: osito en italiano) demostraba que el giboso duque era bestialista sexual porque mantenía relaciones con un oso. Lo único bueno de este esperpento fue que se pudo escuchar, en lugar de Ginastera, al Monteverdi del Vespro della Beata Vergine, en la versión Ghedini y dirigido por Fernando Previtali. En 1972, otro dictador, Alejandro Lanusse, más moderno y astuto que su antecesor, menos timorato y menos tonto, levantó la prohibición y así restañó la ofensa causada a un par de ilustres ciudadanos, correctamente conservadores, que podían mostrar su obra en todo el mundo salvo en el propio país. Desde luego, con los criterios expuestos, la mitad de las óperas deberían haberse prohibido desde siempre. Y todo por no ver al pequeño tenor Novoa en brazos del robusto bailarín Agüero. En fin, la ópera se repuso en 1984 y permanece en el repertorio habitual del teatro citado. Ginastera, después de todo, no deja de ser el compositor que una abundante crítica especializada considera el mayor de América.

Refinado artefacto

El dispositivo escénico de la obra es complejo: dos actos y quince cuadros separados/unidos por los respectivos interludios, de modo que la acción no pierda su novelística y, si se prefiere, cinematográfica unidad. En efecto, la estructura de la historia teatral que se despliega ante el espectador es, en síntesis, un instante en la memoria del protagonista, que rememora su vida en el momento en que bebe la pócima de la eternidad sin saber que es veneno. Así se dan el primer y el último cuadro de la ópera.

Entre medias, la acción se divide en dos actos. El primero llega hasta el cuadro octavo, el que describe el encuentro de Bomarzo con el pintor Lotto que habrá de retratarlo en una pintura que, según quedó dicho, sugirió a Mujica Lainez su identificación con Orsini. Es el momento crucial de la historia, cuando él entiende que es la máscara de un demonio que lo habita y decide destrozar el espejo que le devuelve la imagen de aquella máscara.

En el primer acto se ven desfilar la infancia del duque, las burlas de sus dos hermanos, ostensiblemente bellos y viriles; el horóscopo que le traza el astrólogo y que define la vida del protagonista como una deriva fatal, trazada de antemano, obra de unas fuerzas fascinantes y siniestras; el encuentro con la cortesana Pantasilea, que intenta vanamente excitarlo, más la figura diabólica que se interfiere en todos los actos importantes de su vida; luego, con la colaboración de su abuela Orsini, mata a su hermano Girolamo, en un lugar donde la invocación de los antepasados juega como un elemento más de la fatalidad general; Bomarzo es entronizado duque en una ceremonia solemne; una fiesta orgiástica anima la corte ducal dando lugar a danzas y entreveros de los invitados. El acto se cierra con el mencionado cuadro del retrato.

El segundo acto empieza con el cortejo de Julia Farnese, a quien el duque ama pero que, en verdad, está enamorada y liada con su hermano Marval, según ha podido ver en algún momento de su entronización ducal. Enseguida hay una escena nupcial, interrumpida por la presencia diabólica, tal como ocurrió con Pantasilea. Hay un cuadro pesadillesco en que ambos cónyuges son acechados por arcaicas divinidades etruscas que surgen de las honduras del lugar. Otro encuentro mitológico sucede entre el duque y una estatua del Minotauro, que cobra vida y, de algún modo, le sugiere y le ordena la construcción del Jardín de los Monstruos, un seguro de inmortalidad y de siniestra hermosura. Tras un encuentro de Julia y Marval, éste es asesinado por el esclavo negro del duque, muerte cuya venganza correrá a cargo del hijo de Marval, quien echará veneno en la pócima supuestamente inmortalizadora del alquimista. El duque lo visita y decide ingerir el prodigioso brebaje, cuyo efecto, el delirio de la inmortalidad en la Boca del Infierno del monstruoso jardín, se pone en escena durante el cuadro que da fin a la obra.

Soluciones para un reto

Varios desafíos: propuso convertir la novela en libreto y el libreto en música. Llevar a la escena todo el enmarañado recorrido del libro era imposible y hubo que quitar episodios irrepresentables en un teatro como los recordados de la batalla de Lepanto y la instalación del David de Miguel Ángel. Por otra parte, una novela es un curso que fluye y no un tejido con nudos sucesivos según ocurre en el clásico teatro de ópera. La solución fue, conforme he adelantado, cinematográfica: una escena que abre y cierra el espectáculo y, entre medias, trece episodios a manera de flashbacks del recuerdo, que van dando lugar a consecuentes episodios que surgen de la sombra del olvido y vuelven a ella. Es como si, en el momento de morir, el personaje pudiera rememorar toda su historia y apoderarse finalmente de ella, ya que no tendrá más secuencias.

Para resolver el envite, Ginastera tenía varias opciones. Una era encomendar un libreto tradicional, con sus recitativos, arias, coros y números de conjunto. Para ello hacía falta un libretista y Manucho no lo era. Por lo demás, si no es dentro de los límites de la música tonal, resolver todas esas fórmulas es prácticamente imposible.

Otra alternativa era la historicista. Puesto que la acción transcurre en la Italia del siglo XVI, evocar con una música del siglo XX pero impregnada de citas arcaizantes el mundo pintado –por así decirlo– en la novela. Al alcance de la mano había ejemplos que podían jugar como referencias: Pulcinella de Stravinsky y El retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla. Nadie menos reminiscente en música que Ginastera a quien, por lo que hace a sus usos folclorizantes, en especial los de su etapa nacionalista, nada le valían a la hora de evocar el Renacimiento italiano.

Por fin, dueño de numerosos recursos del lenguaje musical contemporáneo, el compositor se decidió por hacer una ópera de finales del siglo XX que no debiera retratar este siglo sino valer para una evocación modernista, con trazos de novela gótica, que aunara lo espeluznante y lo sensual de un mundo hecho para el placer y el crimen. En suma: una ópera de aquellas que tú me sabes.

Ginastera utiliza la atonalidad pero lo hace libremente, sin ajustarse a las exigencias seriales. Hay momentos de microtonalismo y apertura de aleatoriedad (música improvisada entre dos secuencias de partitura). No se recurre a citar música de época pero, por ejemplo en la Canción del triste amor cabe oír una suave reminiscencia de madrigal, así como el ballet orgiástico con ritmo de doble ternario (6/8), muy frecuente en Ginastera, nos lleva a danzas populares hispánicas, desde el fandango andaluz hasta la chacarera argentina o la cueca chilena.

La escritura vocal es muy clásica, pues hay papeles para tenor (Gian Francesco Orsini, duque de Bomarzo), barítono (Silvio de Narni, astrólogo), bajo (Gian Corrado Orsini, padre del duque), soprano (Julia Farnese), mezzo (Pantasilea), y contralto (la abuela). Un lugar sonoramente especial ocupa el coro, que se instala en el foso de la orquesta y no ejercita un papel de personaje en la acción sino que la comenta y le vale de ambientación, de ultramundo sonoro, además de fusionarse con la masa orquestal.

Ginastera ha sido un dechado de redactor musical, capaz de escribir para toda suerte de dispositivos y de investigar toda suerte de sonoridades. En Bomarzo la exuberancia orquestal, unida a la cuidada solución armónica de cada cuadro, es de brillante efecto. Inseparable de ella resulta la composición de los intervalos que separan a la vez que unen los cuadros, preparando su atmósfera mientras resuelven y diluyen el clima del cuadro precedente. El discurso de la ópera cobra de esta manera una completa unidad.

Otro detalle estructural es el esquema sobre el cual se desarrollan los cuadros y que es clásico y tripartito: exposición, crisis y resolución. De tal modo, como el relato tiene una itinerancia de novela, para dar tensión dramática a la obra se recurre a mostrarla en cada cuadro como un elemento autónomo, de modo que no sea siempre la misma tensión que exija la misma distensión. Se evita, con estos recursos debidos al texto y unidos a la libertad compositiva del músico, que la obra se sumerja en la monotonía y la grisura que caracterizan a las obras atonales de larga duración. Sin duda, en este aspecto, Ginastera se aproxima más a Alban Berg que a Arnold Schönberg. Y más a sí mismo que a ningún otro.

BLAS MATAMORO es ensayista, novelista y crítico literario y musical. Entre sus últimos libros destacan “Nietzsche y la música” (Fórcola, 2015) y “Con ritmo de tango. Un diccionario personal de la Argentina” (Fórcola, 2017). Este artículo se publica por cortesía de la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid.

Una versión de este artículo aparece publicada en el número de abril de 2017, 281, de la edición impresa de la Revista LEER.