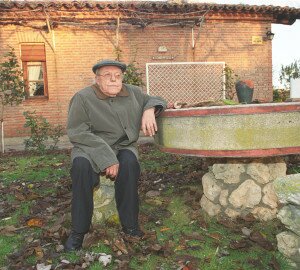

Manuel Gutiérrez Aragón: entre el cine y la literatura’ es el título del curso que Manuel Hidalgo dirige en El Escorial desde hoy, 27 de junio, para rendir homenaje a un creador que tras una vida dedicada a hacer películas decidió reinventarse como novelista. El pasado mes de enero leyó su discurso de ingreso en la RAE, ‘En busca de la escritura fílmica’, y ahora desde LEER, entre la escritura y la imagen, rescatamos y compartimos la entrevista que le realizamos para nuestro número de junio.

Si decimos que la vida profesional, pero también la intelectual y, en fin, la vida misma de un escritor de provincias que lo era antes de escribir nada y se tropezó irremediablemente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense con las células clandestinas del PCE, y en la Escuela Oficial de Cine con un lenguaje complejo y desconocido que tuvo que aprender apresuradamente para contar todo lo que traía atesorado de su Torrelavega natal y lo nuevo que fue descubriendo en Madrid, que fue mucho, si decimos, decíamos, que eso a lo que llamamos vida ha sido en el caso de Manuel Gutiérrez Aragón, y aún hoy lo es, en su condición recién estrenada de académico, una búsqueda de la “plenitud” narrativa a través de un intrincado confluir y alejarse del cine y la literatura, es decir, de las imágenes y las palabras, no descubrimos nada nuevo.

Lo ha explicado en muchas de sus intervenciones públicas. La última, en su discurso de ingreso en la RAE, hace apenas seis meses, que lleva el revelador título de En busca de la escritura fílmica, donde confiesa que el “oficio de narrar” lo traía aprendido de la literatura, pero que para hacer cine había que aprender un nuevo lenguaje. Mucho más “inflexible”, sólo que a veces sus códigos “son tan invisibles que pasan desapercibidos”. Pero en ambos mundos, dice parafraseando a Wittgenstein, “los límites de lo posible son los límites de lo que puede ser contado”. Y cada relato puede serlo de formas muy diferentes. “La diégesis fílmica”, ha escrito en alguna ocasión, “privilegia la acción sobre la descripción y el retrato psicológico, empujando al narrador a dejarse de rodeos e ir al grano. Es como un niño impaciente que exige que el cuento siga y siga, sin detenerse jamás”, porque “en el cine, el tiempo lo marca la proyección, y no la visión del espectador, como sucede en la lectura de un texto”.

Y luego están los actores. A ellos ha dedicado un ensayo que, como casi todo lo que hace Gutiérrez Aragón, no se atiene estrictamente al género y esconde mucho más de lo que su título –A los actores, precisamente– dice. Se trata en realidad de una gavilla de textos, aparentemente deslavazados, a medio camino entre el álbum de recuerdos y la (meta)reflexión sobre el cine a partir de sus guiones (los que escribió para él y los que hizo para otros, como Furtivos, para Borau); sus películas (no todas, pero sí las más relevantes: Habla mudita, El corazón del bosque, Maravillas, Demonios en el jardín, La noche más hermosa, La mitad del cielo, El rey del río, los dos Quijotes, La vida que te espera y Todos estamos invitados); y sus lecturas, que son muchas y muy distintas, de Aristóteles a Roland Barthes, de Sartre a Pessoa, pasando por Shakespeare, Cervantes, por supuesto, Eco, Gubern, Julio Cabrera, Balzac y sus reflexiones sobre la pintura, Schiller, el Kaspar de Peter Handke, el debate entre Stanislavski y Meyerhold, resuelto por Stalin, explica, “a favor de la interioridad e incluso del sentimentalismo”… Todo, para desvelar y desvelarse como un creador que necesita comprender y comprenderse antes de coger la cámara o cargar la pluma. “Llegados aquí”, dice casi al final de A los actores (Anagrama, 2015), “conviene manifestar mi creencia de que la palabra y la imagen pertenecen a mundos distintos, y que por muchos esfuerzos de fusión que se hicieran entre los dos, no pasarían de una cohabitación obligada si no fuera gracias a que en medio están los actores (…). La ambivalencia”, había explicado unos capítulos más arriba, “llega al relato fílmico sobre todo por la mano de los actores, que hacen coexistir emociones diversas”.

Nunca quise quitarle al cine el protagonismo que tenía en mi vida ni ser escritor de veranos o domingos

Y con esa angustia de ver cómo los personajes que iba creando le eran arrebatados por “unos cuerpos vivientes” que le daban un carácter inesperado, fue haciendo guiones y películas. “El sentimiento de pérdida y nostalgia que tenía respecto al hecho de aparcar la literatura”, confiesa, “lo recuperaba escribiendo emociones con los actores, más cerca de la vida, y lejos ‘del viento fugitivo y la columna arrinconada’ de la escritura”.

Pero ocurrió que en la película que más tenía que ver con su infancia, Demonios en el jardín (1982), se dio cuenta de que “el cine no reproduce eficazmente a las personas que se quiere retratar (…) los personajes adquieren una dimensión extraordinaria, se desbordan. Tienen un plus de vida por cuenta propia”. Vamos, que no reconoció a ninguno de sus demonios, ni siquiera al niño enfermo de tisis que fue y que durante los seis meses que pasó en la cama se divertía leyendo los once volúmenes de El Tesoro de la Juventud (una enciclopedia anglosajona traducida al español antes de la Guerra llena de narraciones extraordinarias), e intentando imaginar las películas que le contaban su tía y su abuela.

Consciente de que la película no era lo que había pensado, supuso que la historia, su historia, resultaría mejor como novela. Y comenzó a escribirla. “La fluidez de la tinta”, confiesa, “me devolvía a la dulce enfermedad de la escritura, a mi primera vocación de contar sin maquinaria ni estridencias, a las anillas en espiral que sujetan las palabras y las ideas”. Aquel relato, sin embargo, quedó aparcado y muchos años después, cuando ya había decidido dejar de hacer cine (su última película, Todos estamos invitados, es de 2007) para dedicarse sólo a escribir (con su primera novela, La vida antes de marzo, ganó el Premio Herralde en 2009), la publicó con el platónico título de Cuando el frío llegue al corazón (Anagrama, 2013). Y ahí quedan, relato y película, como ejemplo de ese doble navegar, a veces esquizofrénico, entre el cine y la literatura que es toda la obra de Gutiérrez Aragón.

¿Eres un escritor que hace películas o un director que escribe?

El cine y la literatura son para mí dos vidas distintas, por eso siempre he procurado que no se parecieran mis novelas y mis películas. Teniendo yo más vocación de escritor que de director de cine, al principio, todos me decían que escribiera entre película y película, pero nunca quise ser un escritor de veranos o de domingos. No quería quitarle al cine el protagonismo que tenía en mi vida. Hay mucha gente que lo hace compatible. Yo no. Y ahora que he decidido no volver a hacer películas, cuando pienso en una novela, la escribo de tal manera que jamás pueda ser llevada al cine. Porque a mí, de la literatura, me gusta sobre todo la escritura. Del propio Quijote, del que he hecho dos adaptaciones, aparte de las anécdotas y las locuras, me parece fascinante la forma en la que está escrita. Sabemos que lo más importante en una película son el guión y los actores, sí, pero a mí lo que me gustaba del cine era la escritura fílmica, que es la puesta en escena. Y de una novela, cómo está escrita. Cuando de niño leí el Quijote, me subyugó, y creo que Cervantes influyó mucho en mi manera de escribir y de hacer cine. Sobre todo me fascina esa forma en la que Cervantes apura la realidad hasta sus límites, pero nunca los traspasa, con una técnica realista, en la que al final terminas viendo encantadores.

Salvo las del ‘Quijote’ nunca has hecho adaptaciones, ¿por qué?

Porque he tenido algunos fracasos. Uno fue con El lápiz del carpintero, y eso que Manolo Rivas se portó muy bien conmigo y me pasó la novela antes de que estuviese publicada. Pero conforme la leía, me daban ganas de cambiarlo todo, porque había, como es lógico, muchas cosas que el novelista daba por supuestas y porque lo bonito de la novela es ese guardia civil que les persigue como si fuera una sombra dañina. ¿Pero cómo haces una sombra dañina? La novela me derrotó, me parecía que estaba por encima de lo que yo podía hacer a partir de ella.

Otro fracaso fue Trazo de tiza, un cómic de Miguelanxo Prado, que como ya de por sí tenía mucho de puesta en escena, al reconvertirlo en un guión para luego devolverlo otra vez a la puesta en escena quedaba por debajo de lo que había hecho el dibujante.

Y la tercera fue con El embrujo de Shanghai de Juan Marsé. A mí me parece que Marsé es de los novelistas más influidos por el cine, porque la construcción de sus novelas se parece a veces a la del cine negro americano. Y como El embrujo de Shanghai tiene mucho de eso, devolver al cine algo que está ya influido por el cine no podía funcionar. En la novela está muy bien tejida tanto la parte realista y testimonial de la Barcelona de los años 40 como el Shanghai imaginado o contado, pero en la película se iba a notar mucho que aquello era diferente. Cuando se la dieron a Víctor Erice, me pregunté, ¿qué habrá hecho con Shanghai? Y me dijeron, lo ha quitado. Claro, Víctor también se dio cuenta de que aquello no empastaba. La novela, en ese aspecto, es mucho más libre.

Cuando pienso en una novela, ahora que he decidido no hacer más películas, la escribo de tal manera que no pueda ser llevada al cine

¿Hay mucha diferencia entre escribir guiones y escribir novelas?

Sí. El guión será un género literario, no digo que no, porque si no es literatura ¿qué es? Pero el guión el único género que tiene es la película. Una novela, aunque luego no se publique, es algo acabado y un guión no es nada hasta que no está la película. Yo siempre le decía a Luis Megino, que es con el que más películas he hecho, que no había que escribir el guión, que había que escribir la película. La prueba es que en los guiones, por lo menos en los míos, las cosas sólo están apuntadas, porque el resto hay que guardarlo para la puesta en escena. Cuando leí el guión de Viridiana me di cuenta de que hay grandes películas que tienen guiones muy simples. En el guión estaba todo, Buñuel no se inventó nada. La escena de la cena de los mendigos estaba escrita, pero no se notaba, estuvo después en la película, en el guión se decía que había unos mendigos que comían, unos se colocaban a la derecha, otros en este lado, el ciego en el medio, la otra hacía la foto… pero no se decía que se recreaba el cuadro de Leonardo da Vinci, porque la película, realmente, la haces en el plató.

Desde que lo dijera Vázquez Montalbán nadie duda de tu condición de cronista de la Transición, ¿pero lo hacías conscientemente?

No. Creo que si fui o he sido cronista de la Transición es porque nunca lo quise ser. Cuando haces una película queriendo hacer periodismo, malo. Es justamente cuando haces otra cosa, cuando todo queda fijado. Balzac seguramente fue un crítico terrible de la burguesía naciente porque era un legitimista y no quería hacer aquello. Como dijo Marx le salía mejor la crónica social a Balzac que a Zola, porque Zola quiso hacer periodismo con las novelas. Maravillas (1980), por ejemplo, es una película sobre una chica muy especial, distinta a todas, que vive con un padre fotógrafo, pero no una crónica de chicos delincuentes y drogadictos, aunque ese mundo esté muy presente. Pienso que salen mejor las cosas cuando no intentas reducirlas a un hecho sociológico, sino que de alguna manera atrapas el espíritu de la época casi sin darte cuenta. No había en mi caso nada intencional.

El guión será un género literario, no digo que no, porque si no es literatura ¿qué es? Pero el único ‘género’ que tiene el guión es la película

¿Tampoco en ‘Camada negra’?

A Camada negra (1977) se le reprochó que no era, como otras que se hicieron, una crónica de los Guerrilleros de Cristo Rey o de la extrema derecha. Una de las cosas que me criticaban es que no se sabía quién manejaba a los protagonistas, porque se manejaban a sí mismos. Hay una especie de componente biológico a lo largo de la historia que hace surgir el fascismo en momentos de debilidad democrática, pero yo no intentaba concatenar los hechos y hacer un relato histórico, sino dejar que aquellos fascistas hablasen por sí mismos, dar las razones del lobo. La izquierda no aceptó la película porque no era una película militante, y entonces se hacía mucho cine militante.

Algo parecido se te reprochó en tu última película, ‘Todos estamos invitados’.

Sí, dijeron que no se contaban las causas primeras de por qué había surgido ETA. Yo pienso que eso es una trampa y que el terrorismo tiene que ser reflejado como un hecho en sí mismo. Hacer historia del terrorismo es otra cosa, eso lo dejo a los historiadores, pero lo que yo creo que hay que criticar son los hechos y los resultados. Por muchos esfuerzos que hice para explicar que Camada negra y esta última película estaban emparentadas, nunca quisieron verlo, pero los terroristas de Todos estamos invitados son parientes de aquellos otros.

El terrorismo está presente también en ‘Sonámbulos’ (1978), y en tu primera novela aparece el 11-M…

Es curioso mi espíritu contradictorio, porque me repugna hablar del terrorismo y me da rabia hablar de algo que no me gusta. Debe de ser el miedo que me da. Seguramente lo hago para conjurar mis fantasmas.

Fernando Palmero (@fer_palmero)

Una versión de este artículo fue publicada en el número de junio de 2016, 273, de la Revista LEER.