El suicidio como avatar literario

Una desdicha terminal alimentada por el reiterado rechazo de su novela por parte de los editores condujo a John Kennedy Toole al suicidio. La obra en cuestión, 'La conjura de los necios', fue Pulitzer póstumo y una de las ficciones más celebradas del final de siglo. Su trágica historia invita a reflexionar sobre la particular incidencia de la muerte autoinfligida en los escritores, una epidemia romántica que ha perdurado hasta nuestros días como consecuencia extrema de un modo 'literario' de estar en el mundo. Por BORJA MARTÍNEZ

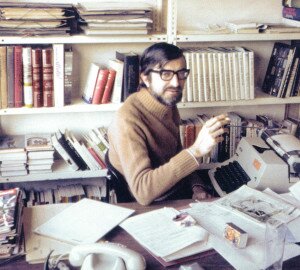

En la vida de John Kennedy Toole concurrió una serie tan prolongada de infortunios que su figura, sólo conocida tras el éxito de las desquiciadas aventuras de Ignatius J. Reilly, el adiposo y flatulento medievalista salido de su imaginación, ha alcanzado una dimensión literaria equivalente a la de su antológico personaje. Todo se puso en contra de sí y de su talento, hasta persuadirle de que seguir viviendo no merecía la pena; convencido quizá de que, tal y como se puede leer en el frontispicio de su gran novela, «cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo: todos los necios se conjuran contra él». No es casual que Toole eligiera esta sentencia de Jonathan Swift para adornar la primera página de su libro; a buen seguro compartía muchos de los severos juicios del autor de Los viajes de Gulliver sobre la condición humana y él mismo se sentía un genio asediado por la necedad ambiente.

Toole, 31 años, llevaba dos meses ausente de su casa cuando el 26 de marzo de 1969 apareció muerto en el asiento del conductor de su Chevrolet Chevelle blanco a las afueras de Biloxi, Misisipi –vieja ciudad sureña donde transcurrirán buena parte de los thriller de John Grisham–, a unos 150 kilómetros al este de su Nueva Orleans natal. Después de estacionar junto a un camino vecinal, conectó el tubo de escape al interior del vehículo con un trozo de manguera de jardín.

Dio con sus huesos allí después de un extraño periplo que al parecer le llevó hasta California, donde habría visitado San Simeón, el monumental castillo de William Randolph Hearst. Atrás había dejado la casa familiar, en la cual convivía con una madre castradora, un padre sumido en un avanzado proceso de demencia y por encima de todo un bulto sospechoso varado en su dormitorio, la caja con el manuscrito de su novela nonata, fuente principal de sus últimas desdichas.

Toole había mantenido dos años de relación epistolar con Robert Gottlieb, de la editorial neoyorquina Simon & Schuster, para hacer publicable a ojos de los potenciales editores La conjura de los necios. El proceso había sido agotador, frustrante y a la postre infructuoso.

El rechazo del libro cegaba las posibilidades de Toole de escapar de una realidad asfixiante. Hijo único y tardío, un padre abúlico entregó desde el principio toda la soberanía sobre su educación a su absorbente esposa. Telma Toole se consagró a su John Kennedy, Kenny o Ken para la familia y los amigos, fraguando un vínculo que con el tiempo se haría enfermizo. Ella supervisaba todos los aspectos de la vida del chaval, que mientras pudo respondió persiguiendo la excelencia como hijo y como estudiante, incluso como joven artista en las follies de la Junior Variety Performers, una pequeña compañía de aspirantes a niños prodigio organizada por Telma cuando Ken tenía 10 años.

A medida que Toole fue creciendo, el vínculo con su madre se complicó y condicionó su evolución personal. De todo eso trató de escapar a través de la escritura. Descubrió el poder de la palabra en el periódico de la escuela y pronto completó una primera novela, La Biblia de neón, obra elemental, pero notable para un chaval de 16 años, publicada en 1987 a rebufo del éxito de La conjura (en España fue editada en 1989 por Anagrama, la misma editorial que siete años atrás había publicado la obra magna de Toole, una de las primeras referencias de su catálogo de narrativa, y que todavía hoy es uno de sus títulos más vendidos).

La historia de David, un muchacho de la misma edad que Toole atrapado en un poblacho del profundo sur, le sirvió para exorcizar sus primeros fantasmas. Algunas de las reflexiones del protagonista de La Biblia de neón nos pueden servir para sondear las preocupaciones de aquel jovencísimo autor: «Si uno era distinto de los demás tenía que marcharse del pueblo. Por esta razón todo el mundo se parecía tanto, en la manera de hablar y de actuar, en sus gustos y sus odios. Si alguien detestaba algo, y era una persona como tenía que ser, todo el mundo debía detestar lo mismo. Si no lo hacías así, la gente te odiaba. En la escuela nos decían que debíamos pensar por nuestra cuenta, pero eso era imposible en el pueblo».

Esa misma conciencia de ser especial acompañó a Toole durante toda su vida, como telón de fondo del permanente tira y afloja con su madre que terminó agostando su brillantez intelectual (en la misma medida que la difícil convivencia con su condición sexual, que nunca llegó a aceptar del todo). Como el resto de aspectos de la vida de su hijo, Telma Toole también condicionaba su proceso creativo. Su carrera le brindó la oportunidad de romper temporalmente con ese círculo vicioso, primero realizando un posgrado en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y después trabajando como asistente del departamento de Inglés de la Universidad de Lafayette, a casi 200 kilómetros de su casa.

Volver a Nueva York siempre fue la aspiración de Toole. Allí pasó momentos muy felices con Ruth Kathmann, amiga y compañera de estudios con la que sostuvo durante algún tiempo una suerte de noviazgo platónico que quizá proyectó en la relación que Ignatius mantiene en la novela con la inefable Myrna Minkoff, una beatnick del Bronx que pone a prueba su paciencia y la rigidez de sus convicciones escolásticas.

También lejos de casa, durante los dos años de su servicio militar en Puerto Rico, tuvo lugar la elaboración de La conjura de los necios. La novela debía ser su salvoconducto hacia otra vida. Cuando su empeño de publicarla fracasó, cundió la desesperanza y Toole se hundió en una espiral depresiva alimentada por el alcohol.

«He pasado por un verdadero infierno (…). ¿Por qué te fuiste de mi vida, muchacha? Tu nuevo peinado es fascinante y cosmopolita. El aroma a hollín y carbonilla de tu pelo me estimula y me habla del Bronx trepidante. Hemos de irnos inmediatamente. Debo ir a florecer a Manhattan». Al final de La conjura de los necios, Ignatius recibe exultante la inesperada aparición de la Minkoff, que llega providencial para rescatarle de su empantanado entorno para empezar una nueva vida lejos de Nueva Orleans. «Sabía que tarde o temprano tendrías que largarte de aquí para preservar tu salud mental», responde ella. Toole no tuvo o no pudo o no quiso tener la misma fortuna que su disparatado personaje, finalmente redimido.

Culto romántico a Chatterton

El infortunio reiterado y el trágico y precipitado desenlace de su vida conectan a Toole con el que quizá sea primer, desde un punto de vista romántico, y más influyente suicida de la historia de la Literatura. El 24 de agosto de 1770, tres meses antes de cumplir los 18 años,Thomas Chatterton ingería una dosis letal de arsénico en la buhardilla londinense que ocupaba desde que pocos meses antes llegara de su Bristol natal para comerse el mundo gracias a un talento y un orgullo sobrenaturales, que había demostrado inventándose un poeta exquisitamente medieval llamado Rowley con el que sedujo y engañó a eruditos y poetas. Una mala racha que se le antojó irresoluble en el mezquino panorama literario de Londres le empujó a tirar por el camino de en medio hacia ninguna parte. La intensidad vital y el final airado de Chatterton instituyeron el culto romántico al héroe trágico dispuesto a todo, incluso a la destrucción, para afirmarse respecto a un mundo mediocre.

Así, entre Chatterton y Toole se puede trazar una historia del suicidio literario que encuentra su momento estelar y sustancial en el romanticismo, pero que desde entonces se asimilará al arte en general y a la literatura en particular. Para recorrer este mundo de tinieblas vitales y literarias encontramos una guía excepcional en El dios salvaje, un libro del escritor y crítico británico Al Alvarez publicado originalmente en 1972 y editado en español por Emecé en 2003. El propio Alvarez intentó suicidarse a la misma edad que Toole, 31 años, en 1961. Como crítico de poesía del diario londinense The Observer tuvo un contacto directo durante los años 50 y 60 con los poetas de la época, entre ellos Sylvia Plath, con la que fraguó una relativa amistad.

Plath se suicidó el 11 de febrero de 1963 en su apartamento de Londres. Metió la cabeza en el horno de gas mientras sus hijos Frieda y Nicholas dormían. Precisamente el 23 de marzo de 2009 Fiedra, también poetisa, anunciaba el suicidio de su hermano. Nicholas, biólogo marino de 47 años sin vocación literaria conocida, apareció ahorcado en su domicilio en Alaska el 16 de marzo, reabriendo el debate sobre el carácter hereditario o imitativo de la conducta suicida, y poniendo una vez más de actualidad la figura de Plath, convertida en ejemplo de escritora sufriente que hace de sus padecimientos materia prima para la alta creación. El conocimiento de la obra y la personalidad de Plath y su propia experiencia suicida ayudaron a Alvarez a la hora de indagar en los mecanismos que entran en funcionamiento cuando una persona toma la decisión de atentar contra su vida, y más concretamente en el significado del suicidio en la literatura, campo en el que, según Alvarez, el siglo XX se ha cobrado un número de bajas extraordinariamente alto.

Una definición convencional del gesto suicida: cualquier acto deliberado de autolesión tras el cual la persona que lo comete no está segura de sobrevivir. Cuando el ser humano se sintió facultado y capaz de desafiar el más básico de todos los instintos, el de conservación, se constituyó un horizonte aterrador y magnético a la vez, consecuencia última y extrema de nuestra libertad. La pulsión autodestructiva, vieja como el hombre, ha desconcertado a todas las sociedades humanas, que han tratado de prevenirlo mediante todo tipo de estrategias.

Irresponsabilidad o sabiduría

En el mundo clásico, el suicidio fue reivindicado por algunos filósofos como modo legítimo de liberarse del sufrimiento, aunque fue condenado inequívocamente por figuras como Platón y Pitágoras. En principio era considerado un acto irresponsable hacia el colectivo (una idea que ha perdurado hasta la actualidad; Gran Bretaña fue el último país europeo en despenalizarlo, en 1961), pero su existencia no permitía obviarlo sin más, así que solía estar escrupulosamente reglado y se consentía en caso de tristeza insondable, razón de patriotismo u honor. Sobre esta base pragmática y a la vez humanitaria, los griegos pusieron en pie una teoría y práctica del suicidio noble que siglos después, como veremos más adelante, será reivindicada por Montaigne.

En Roma el asunto fue más allá. El suicidio sólo era punible en tanto que produjera un quebranto económico directo. En el proceso de desvalorización de la muerte que se verificó en época imperial, cuando perecían cotidianamente cientos de personas víctimas de los espectáculos públicos, el suicidio se perfiló como una forma aristocrática de morir, que distanciaba al que lo cometía de la cotidiana e indiferenciada orgía de sangre. «Dicen los estoicos», interpretará Montaigne, «que es para el sabio vivir conforme a natura el dejar la vida, aun cuando esté en plenitud, si lo hace oportunamente; y para el loco el conservar la vida, aun siendo un desgraciado».

Esa dignidad suicida de los estoicos romanos ante un entorno degenerado sirvió de inspiración a los primeros cristianos. Numerosos testimonios de la época refrendan que los muchos mártires del primer cristianismo lo fueron tanto o más por suicidas que por perseguidos. Cierta locura martirológica del cristianismo primitivo venía refrendada por argumentos de autoridad de padres de la Iglesia como Tertuliano u Orígenes, que llegaron a considerar suicidio el sacrificio de Cristo.

A atajar esta deriva, que alcanzó su apogeo con la herejía donatista –algunos de cuyos seguidores se entregaban al martirio para no pecar–, y a establecer las bases de lo que será la secular condena cristiana del suicidio, vino San Agustín. El de Hipona sentó doctrina argumentando hábilmente que el suicidio infringía el Quinto Mandamiento, y que era el peor de los pecados posibles porque hacía imposible el arrepentimiento. De ahí nació el criterio que ha perdurado hasta nosotros: la vida es un don divino y el hombre no tiene derecho a disponer de ella porque interfiere la voluntad de Dios.

Transcurrieron siglos de estigmatización y ultraje a los suicidas, ya vivos o muertos. Los que sobrevivían eran asesinados del modo más terrible. Sus cuerpos eran enterrados en la encrucijada de los caminos para que su espíritu no contaminase a los vivos. El anatema cristiano se fundía con los usos y terrores primitivos respecto al suicidio. Había que ultrajar la memoria y el cuerpo del criminal para asegurar su desaparición.

La muerte, amenazadora, se había enseñoreado de la existencia de los hijos de Dios durante toda la Edad Media, pero fue una de las principales víctimas del nuevo espíritu consagrado por el Renacimiento. Los humanistas animaron a perderle el miedo a la parca. Tras siglos de resignación a una vida de sufrimientos en la tierra y a un incierto destino en el Más Allá, el hombre volvía al centro de la Creación. Restauraba pues su libertad, y con ello aparecía de nuevo en el horizonte la libertad última de disponer de la propia vida. Montaigne, Shakespeare y Donne, tres personalidades literarias nacidas en el siglo XVI, ilustran a la perfección esta evolución en cuanto al significado y la posibilidad del suicidio.

«Está la historia llena de gentes que de mil maneras cambiaron una vida penosa por la muerte». En el capítulo III del Libro Segundo de sus Ensayos, titulado “Una costumbre de la Isla de Ceos”, Michel de Montaigne abre sin contemplaciones el debate del suicidio, algo impensable durante siglos, ilustrándolo con innumerables ejemplos de la tradición clásica (para las citas que siguen hemos utilizado la edición de los Ensayos publicada por Cátedra en su Biblioteca Áurea en 2003). La costumbre a la que hace referencia en el encabezamiento de su reflexión era común a muchos dominios de la antigua Grecia: la gestión administrativa del suicidio, que el interesado solicitaba y las autoridades, si procedía, le consentían ejecutar. «Hay en la vida muchos acontecimientos más difíciles de soportar que la misma muerte», sugiere Montaigne. «Prueba de ello, aquel niño lacedemonio secuestrado por Antígono y vendido como esclavo, el cual, apremiado por su amo para que se entregara a cierto servicio abyecto, dijo: «Vas a ver a quién has comprado; vergüenza sería para mí el servir, teniendo la libertad tan a mano». Y diciendo esto, arrojose desde lo alto de la casa».

Una nueva mentalidad

Apoyándose en su abrumadora erudición, Montaigne debate francamente consigo mismo sobre el sentido de la conducta suicida. «Dicen que el sabio vive tanto como debe, no tanto como puede; y que el mayor presente que nos ha hecho la naturaleza y que nos priva de poder quejarnos de nuestra condición es habernos dejado la posibilidad de tomar las de Villadiego (…). La muerte más voluntaria es la más bella. La vida depende de la voluntad de otros; la muerte, de la nuestra». Pero no deja de ser «ridícula la idea de desdeñar la vida. Pues es nuestro ser y nuestro todo al fin (…); es enfermedad particular y que no se da en ninguna otra criatura la de odiarse y despreciarse (…). Y además, estando sujetas las cosas humanas a tantos cambios repentinos, es difícil juzgar hasta qué punto está perdida toda esperanza». El bordelés escéptico, como le llamará Carpentier, concluye: «El dolor insoportable y una muerte peor parécenme los móviles más justificables» para matarse. La importancia de que una personalidad de la talla de Montaigne, hijo predilecto del espíritu del Renacimiento, aborde en estos términos el suicidio es decisiva. Es fruto de un cambio radical de cosmovisión.

Siguiendo a Al Alvarez, «en el siglo XVI, la muerte ante la deshonra y el suicidio por amor serían lugares comunes de poetas y dramaturgos, por mucho que tronantes predicadores aún los condenaran como crímenes enormes». En estas nos topamos con el más grande de aquéllos, William Shakespeare, que de Romeo y Julieta a Hamlet pasando por Otelo sembró sus obras de suicidas (hasta 14 en ocho dramas). Y mucho antes nos encontramos a la suicida Melibea en la germinal Celestina de Fernando de Rojas.

Pero el primero que se enfrenta cara a cara con la cuestión es John Donne. El poeta isabelino escribió en 1608 Biathanatos. Una declaración de la paradoja, o tesis, de que el homicidio de sí no es tan naturalmente pecado que no pueda ser de otro modo, publicado después de su muerte, en 1631. «Cuando quiera que me asola una aflicción, creo tener las llaves de mi prisión en mi mano, y no hay remedio que se me presente al corazón tan pronto como mi propia espada. La asidua meditación de estas cosas me ha llevado a interpretar caritativamente a quienes actúan de ese modo».

Donne disfraza la confesión de la tentación de suicidio de justificación del suicidio ajeno. Biathanatos fue escrito en plena crisis vital del autor, cuando la inactividad y el retraimiento, después de una juventud plena de triunfos y oropel, le inducía «una sed y una ansia de la vida próxima». Se dio entonces cuenta de la función que la acción había tenido en él como antídoto de la desesperación. Imposibilitado para desarrollar su talento, Donne se hundió y escribió Biathanatos. Alvarez interpreta este singular libro como una suerte de catarsis. «Me pregunto si Biathanatos no comenzó como preludio a la autodestrucción y acabó como sucedáneo (…) y en el proceso de escribir el libro, al comandar su intrincado conocimiento y su destreza dialéctica, fue aliviando la tensión hasta restablecer el sentido de sí (…). En vez de matarse, Donne salió de la crisis de la mitad de la vida mediante una negociación: tomó los hábitos».

Con la obra de Donne se consolidaba el proceso de rehumanización del acto suicida iniciado por Montaigne. Aunque todavía durante mucho tiempo el individuo que cometiera crimen contra sí mismo sería duramente castigado, había comenzado el cambio de mentalidad. Y lo continuará David Hume racionalizándolo y deshaciendo el amarre establecido doce siglos atrás por San Agustín. Hacia mitad del XVIII, encendiéndose ya las Luces de la Razón en toda Europa, Hume acotó el sentido del suicidio como acto individual en una refutación recogida en sus Ensayos sobre moral y política: «Si la eliminación de la vida humana fuera dominio tan privadamente reservado al Todopoderoso como para que la eliminación de la propia por un hombre resultase un abuso de Su derecho, igualmente criminal sería actuar por la preservación de la vida como por su destrucción».

Después del despliegue teórico, pronto aparecerá la primera muesca en el panteón de suicidas literarios. Thomas Chatterton utiliza inconscientemente el trampolín construido por aquellos albañiles ilustres (Montaigne, Donne, Hume) para dar un salto mortal que hará cundir el ejemplo entre varias generaciones de enfermos de literatura.

Una personalidad anómala la de este Chatterton, que en su primera infancia ofrecía síntomas de retraso intelectual pero que de repente y en breve lapso aprendió a inventar para anticuarios morbosos los más hermosos versos medievales. Aprendiz contra su voluntad de un copista de Bristol, el más precoz de los escritores no dudó en amenazar con suicidarse para liberarse del patronazgo al que estaba sometido por ley. Tras lograrlo marchó a Londres lleno de inquietudes para hacer fama y fortuna. Tenía 16 años. Allí escribió los últimos poemas del falso Rowley, una opereta y decenas de versos satíricos y panfletos malpagados. Pero la censura estrechó el cerco sobre la prensa satírica que le daba de comer y las fuentes de ingresos se fueron secando.

Chatterton no quiso tener paciencia. Se sacrificó para decirle al mundo mezquino en el que le tocó desenvolverse lo que se había perdido. Samuel Johnson afirmó que había sido «el joven más extraordinario con que ha topado mi conocimiento. Maravilla que este cachorro haya escrito semejantes cosas». Al reconocimiento de Johnson siguió el de los románticos, y este fue el verdaderamente decisivo. Su juventud y su inmoderado y orgulloso modo de vivir y de morir sirvieron de inspiración a todos ellos. Para Coleridge, Keats, Shelley, Walter Scott, Byron o Rossetti, Chatterton fue su canon. Refrendaba la relación necesaria entre genio y juventud (de tal modo que los que no murieron antes de tiempo sintieron que sobrevivían a costa de morir espiritualmente). Pero sobre todo instituía la concepción de vida y obra como una sola cosa. Nacía un modo literario de estar en el mundo.

Fiebre romántica

El suicidio de Werther acabó de inflamar los corazones de la juventud europea. Si con Chatterton la vida era tan importante o más que la obra, con la criatura de Goethe la ficción saltó a la realidad. El espíritu romántico quedaba configurado. Rafael Argullol inventarió atinadamente los rasgos típicos del mismo en dos libros importantes, El Héroe y el Único y La atracción del abismo. «Para el artista romántico», explica en éste último, «la vida es un itinerario órfico, un descenso a los infiernos en busca de la plenitud, en busca, en definitiva, del cielo. Infierno y cielo marchan a la par como imágenes simbólicas de los grandes procesos de contradicción: muerte y belleza, fin y nacimiento, destrucción y creación, dolor y placer… La invocación a la muerte es, para el romántico, una invocación a la vida (…). El orfismo romántico (…) es, fundamentalmente, la afirmación de una conciencia estética basada en la creencia de que el hombre sólo alcanza su verdadera identidad si acepta la función creadora y trascendente de la destrucción».

En La atracción del abismo Argullol se aproxima al alma romántica a través de una de sus manifestaciones inconográficas predilectas: el paisaje. En los cuadros de Turner y Friedrich, hombres más o menos insignificantes se enfrentan a una naturaleza indomeñable y abrumadora de tormentas y precipicios abisales. En un marco similar situó el pintor madrileño Leonardo Alenza su Sátira del suicidio romántico, cuadro conservado en el Museo Romántico de Madrid. En él, un anémico caballero se arroja desde un peñasco castellano cualquiera empuñando una daga, en tanto que al fondo se perfila la silueta del árbol de un ahorcado. Este pequeño lienzo demuestra la dimensión real que tuvo la epidemia suicida romántica. Alenza lo pintó en 1837, unos dos años después de la muerte de nuestro suicida por excelencia, Mariano José de Larra.

Pistola en mano, Fígaro fue el perfecto romántico. Se le creyó inmolado por el abandono de su amada Dolores Armijo, pero cuando aquel Larra de 27 años, ya consumido, se queja de estar «condenado a decir lo que nadie quiere escuchar» y reconoce no tener nada más que decir sabemos que su desesperación se ha fraguado en su lucha sin cuartel con sus escritos en la mano contra los males de la patria. Como tantos, decidió morir joven antes que vivir inanemente.

Las fiebres del romanticismo trajeron epidemias suicidas a todos los países de Europa, pero lo cierto es que la inmolación de unos pocos convencidos fue suficiente para que el resto de devotos del gesto participaran del mismo desde la admiración. El suicidio literario quedó en todo caso instituido, y en adelante no faltarán motivos para ponerlo en práctica.

Los sucesivos estadios de la civilización occidental ofrecieron un panorama de incertidumbres lo suficientemente profundas para abonar la desesperación suicida. La crisis de la conciencia europea, el derrumbe de los sistemas de valores y creencias, la muerte de Dios, fraguaron la identidad del artista moderno a partir del último tercio del XIX. Se constituye entonces la figura del genio individual que rompe moldes y sólo rinde cuentas ante sí mismo; pero el individuo artista se encuentra abriéndose paso permanentemente en solitario,sin tan siquiera el abrigo de la Academia de turno y con la única certeza de la contingencia, situándose en un punto de la escala depresiva que va de la desesperanza a la desesperación.

El signo de los tiempos se puede rastrear con facilidad en la obra de grandes escritores de la época como Dostoievski. Así Kirilov, el protagonista de su novela Los demonios, proclama que «lo único que hizo el hombre fue inventar a Dios para vivir sin matarse». En Dostoievski, como en tantos otros autores, la íntima problemática de la existencia de Dios se proyecta en la cuestión del suicidio, que se manifiesta esencial. Reflexiona en su diario: «Está claro, pues, que cuando se ha perdido la idea de inmortalidad, el suicidio se vuelve una necesidad total e inevitable para cualquiera que, por su desarrollo mental, se haya elevado siquiera ligeramente por encima del rebaño».

Tolstoi tuvo azoramientos equivalentes. En Mi confesión relata la crisis que le atacó a los 50 años. «No quiero decir que tuviera la intención de suicidarme. La fuerza que me apartaba de la vida era más fuerte, más plena y de consecuencias más amplias que un mero deseo; era una fuerza como la de mi previo apego a la vida, pero de dirección contraria. La idea del suicidio me venía tan naturalmente como antes la de mejorar la existencia». En clave pesimista, sobre los esfuerzos vanos de una vida dedicada a prosperar escribió La muerte de Ivan Illich, y tanto culminar esta gran novela como convertirse a la fe sirvió a Tolstoi, como en su día hiciera Donne, para redimirse y escapar a la fatalidad.

A morir con Dios

Pero en adelante serán pocos los que puedan acogerse a una fe segura y convencional para escapar de la desesperación. La proclamación de que la vida es lo que hay, sin continuación posible, funciona como una proclamación del sinsentido, del absurdo existencial. El arte metabolizó esta revelación a través del ánimo destructivo de las primeras vanguardias. La más extremada de todas ellas, el dadaísmo, sirve de botón de muestra: sus principales representantes literarios (todos ellos bastante pobres) fueron conspicuos suicidas. Jacques Vaché, dandi bufonesco y kamikaze de obra exigua y vida excesiva, se mató con una sobredosis de opio a los 23 años. Se sospecha que Arthur Cravan hizo lo propio. Jacques Rigaut, epígono del movimiento y enlace con el surrealismo, anunció reiteradamente su intención de matarse antes de hacerlo en 1929, y habló del suicidio como vocación.

Los artistas en general y los escritores en particular han sido los más expuestos a la desesperación propiciada por los errores y horrores del siglo XX. Las dos guerras mundiales, el Holocausto y los totalitarismos configuraron un ambiente de aflicción sin precedentes, singularmente para aquellos intelectuales honestos que militaron con entusiasmo en alguna de esas causas con la esperanza de encontrar en ellas las certezas perdidas. Aquellos autores que estuvieron sometidos a los totalitarismos tuvieron que aceptar renunciar a la vida o a una escritura honesta, y una y otra cosa no eran sino dos tipos de muerte. Stefan Zweig había partido al exilio en 1942, pero ante la posibilidad de una victoria alemana y la consiguiente renuncia a su libertad optó por el suicidio. Después de un largo e ingrato destierro, el húngaro Sandor Marai acabó con su vida pocos meses antes de la caída del Muro de Berlín. Otros, como Primo Levi, prisionero en Auschwitz, soportaron padecimientos terribles, vieron lo inimaginable, pero se impusieron el compromiso ético de la transmisión de lo vivido. Una erosión interna insoportable, o incluso el sentimiento de culpa por haber sobrevivido, parece que le condujo al suicidio en 1987 (hay quien niega que se quitara la vida).

Pero como dirá Cesare Pavese, «a nadie le hace falta una buena razón para suicidarse». Los caminos del alma son inescrutables, y no hay que estar expuesto a una situación particularmente dolorosa para verse atrapado o sentir el malestar en la cultura diagnosticado por Freud. El propio Pavese acabó con su vida cuando se encontraba en el mejor momento de su carrera y gozaba de un considerable éxito. La nómina es abultada (Hemingway, Virginia Woolf, Hart Crane, Paul Celan, Mishima…), más aún si contabilizamos a los que no tuvieron el valor o el estómago para dar el paso decisivo y optaron por la vía diferida del suicidio crónico, de la autodestrucción, a través del alcohol o de cualquier otra droga, como un buen puñado de beatnicks, con Kerouac al frente, o ese genio precoz que fue Dylan Thomas.

No faltan los que a la manera de los estoicos romanos optaron por el suicidio como una forma aristocrática de morir. En el documental del realizador Enric Juste sobre el poeta catalán Gabriel Ferrater, que se suicidó en 1972, se recoge el testimonio del escritor y editor Jaime Salinas al respecto:«Ya me había dicho que no quería vivir más de 50 años, porque a partir de los 50 uno es viejo, y habla mal y huele mal, y que por lo tanto su intención era quitarse la vida».

Desesperaciones, al fin y al cabo, particulares que quizá tienen lugar en el malestar compartido de la escritura o de un invierno demasiado frío. Cuando Sylvia Plath se mató, Londres atravesaba por una ola de frío brutal que congeló las cañerías de su apartamento. La sinusitis y un periodo de particular depresión sirvieron para que reeditara el gesto suicida que ya había ensayado con convicción cuando era estudiante. Esta vez, sin embargo, había dejado una nota: «Por favor, llamen al doctor…».

Revista LEER, nº 202, mayo de 2009