Huracanes solidificados

Si hubiese que argumentar por qué la dimensión cultural del montañismo no encuentra parangón entre las de otras prácticas deportivas, o incluso entre las de otras actividades de aire libre, como las de carácter cinegético, bastaría con apelar a la enormidad de su legado bibliográfico, a pesar de que ni toda la literatura de montaña sea literaria, ni toda la expresión plástica que la toma como objeto pueda considerarse verdaderamente artística, siquiera porque “la grandeza del paisaje real no garantiza la calidad del cuadro pintado”. No obstante, el argumento trascendental a esgrimir sería el del sentimiento de la naturaleza; el mismo que llevó a Tocqueville a relacionar inexplorados bosques norteamericanos con la inconmensurabilidad del mar en su poco conocido Quince días en las soledades americanas. O el que Eduardo Martínez de Pisón rastrea retrospectivamente a través del devenir ya consumado de Occidente, avisando de sus existencias pre y post rousseaunianas, y de su propia proximidad como autor al modo en que se expresa en manifestaciones románticas más o menos tardías.

Martínez de Pisón rompe el hielo aclarando que la compilación e interrelación de referencias que pone en manos del lector no sigue un patrón enciclopédico, sino preferencial y personal. Ciertamente, intentar otra cosa hubiese supuesto embarcarse en un proyecto titánico y quizá irrealizable, especialmente tratándose de un marco tan amplio como el occidental. Otra declaración nos habla de un hacer muy académico en general y muy pisoniano en particular; el de anteponer la cita literal a la exégesis. De todos modos, lo mejor será hacer como el geógrafo y reproducir sus palabras: “Acaso el sentido de este escrito sea vagar –el autor en compañía de lectores interesados– sobre ese legado en barca propia y con libertad de rumbo”; vagar por un océano de extensión prácticamente inconcebible, más por las innúmeras referencias a la montaña que –como gotas luminosas– pueden destilarse de los clásicos universales, que por la citada literatura específica y quizá inaugurada por Petrarca y La Ascensión al Monte Ventoux en el siglo XIV.

Sentido existencial

Sentido existencial

Como el de los saunterers medievales que Thoreau refiere en Caminar, que deambulaban hacia Tierra Santa, el vagar al que este libro invita no puede estar más cargado de sentido existencial. Que el que propone sea tan solo un periplo posible –sin duda, una excelente noticia– no obsta el que pase por ciertas áreas bien delimitadas. Así, en las primeras páginas se nos ofrece algo como una parcelación operativa de los distintos aspectos culturales de la montaña en concepto, metáfora, imagen y sonido. Entramos en materia con “Montañas pintadas, montañas sonoras”, y el lector puede depositar su plena confianza en un guía que cita dieciséis veces a J. W. M. Turner en su libro; el mismo Turner que “revoluciona el paisajismo de montaña” y que fue capaz de correr el velo escenográfico de la pintura paisajística clásica para llegar a una suerte de esencia fenoménica de la Naturaleza. Se menciona porque sus cuadros nacen de una mezcla temperamental muy en sintonía con la del propio Pisón y con la de muchos de los gigantes sobre los que va en hombros: Goethe, Alexander von Humboldt, el reverendo Gilpin, Muir al otro lado del Atlántico et altri; temperamento a la vez científico y romántico; a la vez materialista y deístico.

“El arte de la palabra” arranca con una apelación a la importancia simbólica de la ascensión: “algo que quizá ignora el escalador exclusivamente deportivo” y que –dicho sea de paso– ha sufrido el embate de valores mercenarios y propios de la llanura –como diría Senancour, también muy citado– y que, sin duda, precisa de una herencia intelectual y montañera que le devuelva la salud. Leemos sobre el Kailas –montaña sagrada de entre las montañas sagradas– y la Divina Comedia, sobre la modernidad implícita en el acto de ascender a una cumbre sin un objetivo escrupulosamente práctico y un San Agustín que –nota en primera persona– nos ha quitado mucho más de lo que nos ha dado. Y seguimos conquistando páginas, metro a metro y no sin trabajo, avanzando unas veces en la noche oscura, por la senda estrecha, otras bajo la luz alpina, con Oberman y otras lecturas selectas entre los pertrechos montañeros. Hasta gozaremos de un feliz encuentro con el que atemperar la gravedad alpinística que reina entre las páginas de La montaña y el arte: Tartarín de Tarascón; el antihéroe quijotesco que Alphonse Daudet alumbrara, enviándolo a los Alpes en 1885.

La sierra y sus tipos

De Pisón continúa reflexionando sobre la atracción de lo salvaje y homérico (subrepticiamente, frente a lo doméstico y virgiliano), y sobre un manojo de ponderaciones estéticas que vienen implícitas en aquella, aunque sin tardar en dejarlas atrás para ponerse con “Nuestras montañas”. Ya superado el ecuador del libro, remonta el curso de los toponímicos (aguas revueltas estos días en lo que a cumbres pirenaicas atañe), biografiándolas dentro de marcos como el del pirineísmo y el guadarramismo. Y el protagonismo no es solo para los “huracanes solidificados”, como una preciosa imagen acuñada por Rusell expresa, sino también para una turba de actores que van desde el bandido serrano hasta Jovellanos, pasando por el médico rural y los pioneros cultos y no tan cultos de nuestras sierras. No se olvida del Gredos que inspirara a Unamuno para elogiar una dificultad y molestia predeportivas y ausentes en los “paisajes blandos”, ni de la Cordillera Cantábrica –que en el siglo XIX se consideraba pirineo asturiano– ni de Sierra Nevada; esta última, región montañosa recorrida por viajeros cuasiolvidados como el doctor Pfendler D’Ottensheim o Paul Voigt.

Preambulado por epitafios de Blake y Claudel, el “Epílogo” cuenta que el libro ha querido mirar entre algunos reflejos en la sensibilidad humana de la belleza apriorística de la montaña, y no es un quiebro retórico, sino un tema kantiano de primer orden, relativo a un problema filosófico que siempre nos ha acompañado en el camino hacia el estadio altocultural del Viejo Continente, a pesar de que el descubrimiento saussureano tardase tanto en llegar. A modo de reflexión final, Eduardo se refiere concisamente a la actual cultura de montaña: masiva, rápida –como todo lo demás– y tan alejada de ese deseo frustrado y pretérito de Novalis: “el mundo debe ser romantizado” porque “así se reencuentra su sentido original”. “Un descanso en el collado y una mirada alrededor”, tal cosa es su escrito: olores, cadencias, procesos perceptivos muchas veces inexpresables si no es a través de la música o la poesía, que es música silenciosa, o del arte; especialmente del que rompe la pátina de las apariencias. Es también un reconocimiento del alpinismo trascendente, by fair means, que se diría hoy. Es, por último, una llamada de atención a eventuales relevos; sean estos quienes sean.

Eduardo Martínez de Pisón y los lectores de esta reseña deberán disculpar la arbitrariedad que implica escoger unos nombres propios sobre otros, así como la licencia de añadir otros pocos a un índice onomástico que es de por sí una excelente carta de navegación. Aunque en una magnitud que convierte estas líneas en una revêrie de media jornada, al especialista en Verne le pasa lo mismo, y no puede evitar “cierto sinsabor” por todo lo que queda en el tintero, así que habrá que encomendarse al principio idealista de que el Tiempo hace y deshace más allá de nuestra comprensión. Quedémonos con la cantidad de experiencias y personajes que el catedrático emérito pone a nuestra disposición; por lo pronto, licenciados de los para qués y porqués, así como hermanados en lo esencial y eterno. Quedémonos también con el disfrute meramente literario de este volumen y con el influjo panteísta de un libro que inspira amor por aquellos huracanes, solidificados aunque mutables, a través de su diálogo con nuestras artes y humanidades.

GONZALO PERNAS

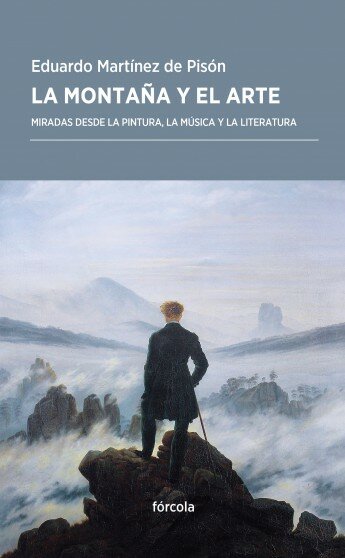

LA MONTAÑA Y EL ARTE

Eduardo Martínez de Pisón

Fórcola. Madrid, 2017

616 páginas. 29,50 €

Una versión de este artículo aparece publicada en el número de noviembre de 2017, 287, de la edición impresa de la Revista LEER.

Una versión de este artículo aparece publicada en el número de noviembre de 2017, 287, de la edición impresa de la Revista LEER.