El mar ha sido el lugar de las aventuras. Una fuente inagotable de historias, de recuerdos, de horizontes. Son innumerables los lomos que han narrado su historia al ritmo del oleaje. En él se mecía el Pequod que perseguía a Moby Dick, el Argo que bautizaba a los tripulantes de Jasón, el bajel pirata del Corsario Negro que narró Emilio Salgari. El mar es especialmente literario porque durante siglos fue un lugar de muerte segura, solo apto para valientes. Hoy tenemos una visión radicalmente distinta: ahora nos bañamos en el mar, una osadía que sólo fue posible después de domesticarlo. El mar se conquistó con la llegada del vapor, una herramienta con poder para resistir el capricho de los temporales. La máquina que domó el mar le permitió a Julio Verne proyectar 20.000 leguas de viaje submarino y también imaginar periplos por territorios igual de invencibles, como el radial hacia el centro de la tierra. El mar era aventura de Melville, de Conrad, de London. Experiencias al límite en un lugar donde cada día podía ser el último.

La aviación heredó mucho de la navegación, incluido buena parte de su vocabulario técnico. Aún hoy hablamos de la navegación aérea y de la aeronáutica. El vuelo fue aventurero en sus primeros tiempos. Gómez de la Serna contaba en su Automoribundia cómo temblaban las piernas entre los pasajeros que esperaban turno para montarse en aquellas aeronaves primerizas, y Saint-Exupéry nos contó en Vuelo Nocturno el reto de enfrentarse en el aire a una tormenta.

Hoy, sin embargo, la perfección técnica ha encarrilado el trayecto en avión a casi un trámite banal. En las salas de espera de los aeropuertos hay más impaciencia que expectación, más formalidad que peripecia. La narración literaria alrededor del pasajero de avión tiene dos polos complementarios. A un lado, el hastío de la clase turista que Houellebecq estiraba hasta la depravación en Plataforma. Al otro, la prevención de la sorpresa, la actividad predispuesta en el espacio predispuesto, la dinámica que tantas veces noveló J. G. Ballard en su futuro presente de centros comerciales y resorts vacacionales.

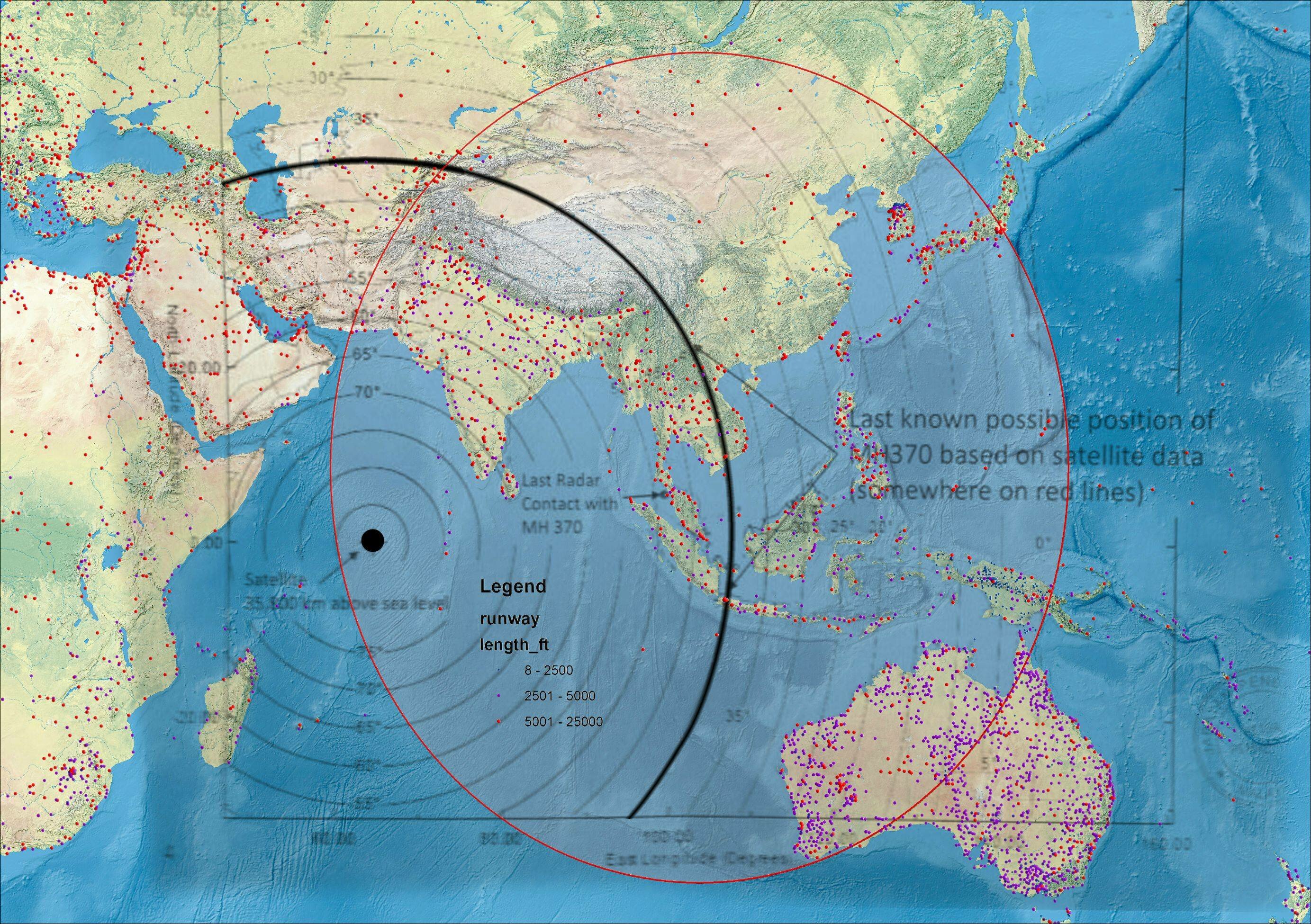

El caso insólito de un avión comercial desaparecido en pleno vuelo del que no hay ni rastros ni indicios ha puesto bocabajo una serie de convicciones en las que llevábamos tiempo cabalgados. El 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines procedente de Kuala Lumpur y con destino Pekín desapareció de los radares, y hasta la fecha no se ha vuelto a tener noticia. Los canales de televisión airearon el caso con la misma intensidad que las páginas de Facebook. En este mundo hiperacelerado donde los sucesos vienen encapsulados y con su medida precalibrada en minutos de interés, el misterio sostenido era un contenido de difícil encaje. Los espectadores estaban impacientes por la resolución, incapaces de manejar la incertidumbre en esta era de noticias con titular cerrado.

Precisamente en estas fechas la prensa nos asaltaba con noticia tras noticia sobre la vigilancia intensiva a los ciudadanos, una presión donde cada uno de nuestros pasos se trazaba con los teléfonos y cada una de nuestras conversaciones se tamizaba por un cedazo digital de cartas y notas de voz. Nuestro mundo había perdido el trato personalizado del antiguo James Bond y ahora se manejaba en marasmos de Big Data, con las preferencias de todo el mundo rastreadas, almacenadas y encerradas en una campana de Gauss. En medio de esa tutela implacable e intensiva, una desaparición grande como un avión con 239 personas dentro. Una tragedia que recordaba las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, ese espacio que popularizó el libro de Charles Berlitz y que tragaba naves y aeronaves como un Caribdis de marea baja. Hoy habíamos desactivado el Triángulo con las señales inalámbricas y los satélites. El misterio sin resolución del vuelo malasio ponía en crisis esa convicción moderna donde todo estaba en su lugar o en su defecto localizado. La resolución se buscó con un ahínco feroz: construyeron hipótesis tanto los profesionales de la información como los aficionados. Incluso la viuda el músico Kurt Cobain publicó en internet una fotografía de satélite con toscas líneas añadidas, ofreciendo su aportación para desentrañar el misterio, resolviendo el caso desde su casa con un cable de red y un uso rudimentario del Paint.

El avión volatilizado es un caso arquetípico de detective, pero es a la vez todo lo contrario. El detective es heredero de la Ilustración, del raciocinio, de la convicción de que el mundo se puede descifrar siendo sistemático en el análisis de sus indicios. El detective que con sus observaciones desentraña el crimen nace con el científico que con sus experimentos resuelve las ecuaciones que mueven el mundo. Las pruebas de criminalística se usan aún hoy como argumento judicial, con la técnica revelando el secreto de los hombres. En el caso del avión lo que hay que descifrar es el misterio de la técnica que ha escapado a los detectores. Es el hombre quien debe resolver a la tecnología. Y las investigaciones se hacen como las realizaba Hercule Poirot: sin salir de la habitación, comprobando instantáneas y gráficas, cotejando las manchas en el oleaje, triangulando los pings de despedida, buscando una caja negra desde dentro de otra.

En Superviviente, Chuck Palahniuk noveló un monólogo de avión emitido por onda corta que llegaba hasta el momento mismo de su impacto. Era una carta de despedida tan desesperada como la de aquel Robinson Crusoe al que se le alejó de la técnica y de la sociedad rodeándolo de olas. Todas esas historias caben en la del avión desaparecido porque de él no nos ha quedado nada salvo el relato. Tenemos la crónica completa de sus pasajeros, sabemos de dos pasaportes falsos entre cientos de genuinos, de una carga volátil con un número considerable de baterías de litio, del mensaje a su madre de una azafata en una rutina entre rutinas. Una vez despojados de la prisa, nos queda el misterio, la vida y las historias.

RAÚL MINCHINELA (@raulsensato)

Una versión de este artículo fue publicada en el número de mayo de 2014, 252, de la Revista LEER (cómpralo en tu quiosco, en el Quiosco Cultural de ARCE o, mejor aún, suscríbete).

Una versión de este artículo fue publicada en el número de mayo de 2014, 252, de la Revista LEER (cómpralo en tu quiosco, en el Quiosco Cultural de ARCE o, mejor aún, suscríbete).