«Mira tío, es probable que todos estemos de acuerdo en que estos son tiempos oscuros y estúpidos, ¿pero necesitamos una ficción que dramatice sobre lo oscuro e idiota que es todo?» (de una entrevista concedida por David Foster Wallace al profesor de la Universidad de San Diego Larry McCaffery en 1993 para The Review of Contemporary Fiction).

Foster Wallace se ahorcó en la casa que compartía con su mujer, Karen Green, el 12 de septiembre de 2008. Tenía cuarenta y seis años. Logró todo excepto pisar la Luna o hacerle un drive a Andre Agassi. En Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer escribió sobre la podredumbre que lastra a los grandes cruceros, fortalezas almidonadas que cruzan el Caribe borrachos de turistas y arrojan por las escotillas fotos que envenenan a los delfines; también habló sobre el día en que cabalgó un tornado y sobre su sueño infantil de ganar Wimbledon. Con La niña del pelo raro delineó unos cuentos que hacían vudú al pensamiento correcto. En La broma infinita disparó seiscientas páginas a caballo entre el avant-garde y la frase enroscada como una pitón, luego de comerse una gallinácea. Sus textos tenían el exoesqueleto de un ofidio, el pulso de los clásicos, la acuarela tóxica de una película de David Lynch, al que amaba, los ventanales para filtrar una luz de vitral tóxico que ponía a bailar al mundo.

Cuando alguien ha escrito que fue un escritor malogrado, uno recuerda el juicio de Francisco Umbral a propósito de Larra. Decía el autor de Trilogía de Madrid que el cronista matritense no se malogró, al menos como artista, porque para cuando se voló la sesera ya había rubricado su obra. Más que por un amor, motivo bastante cursi para suicidarse, don Mariano José se habría aplicado una ducha de plomo a consecuencia de su divorcio con la escritura, que en su caso, como en el de cualquier escritor de fuste, equivalía a la vida. ¿Es éste el caso de Wallace? ¿Colgó como una pitanza tras el sacrificio ritual porque entendió que la obra, la suya, ya no daba más, porque el pozo mágico, de pájaros secretos, mendigos priápicos, adolescentes turbadas, solitarios murciélagos y racimos de prosa, había alcanzado un punto de no retorno? En caso negativo Foster Wallace sería un hombre malogrado (en Estados Unidos la esperanza de vida de un varón caucásico pasa de largo de los setenta), nunca un escritor malogrado.

De la lectura del ensayo tecleado por D. T. Max para la revista New Yorker pocos meses después de la muerte de DFW concluímos que nuestro hombre vivía esterilizado por la depresión, que el fantasma sólo podía acallarse con cócteles de Metarazol, Tofranil, Prozac, Nardil y Xanac, y que la novela en la que venía trabajando desde 1997, desde que concluyera La broma infinita, acumulaba ya «cientos de miles de palabras». Desde que estudió en el Amherst College, en los 80, la depresión corría fluyente por sus venas.

Como no creemos ya en el romanticismo lírico y somos más partidarios de la neurobiología, entendemos que, descontada la genialidad, Wallace fue un hombre triste. Mejor, enfermo. Hasta qué punto la enfermedad tenía o no que ver con sus (improbables) limitaciones como escritor, o más ajustadamente, hasta qué punto la insatisfacción que le causaba su devorante autoexigencia, y la sensación de fracaso que le devolvía su nueva novela [the long thing, como se refería a ella DFW, publicada póstumamente en 2011 como The Pale King, El rey pálido], precipita su muerte, haría más inteligibles los adjetivos que se le dedican. Ambientada en unas oscuras oficinas de Illinois, narra las peripecias de varios cientos de empleados de unos servicios de un centro de contratación, y de cómo estos lidiaban con el tedio. El aburrimiento, explica D. T. Max, emblanquece con tintura de yodo los muros de nuestra sociedad. Wallace pensaba que Occidente, ahíto de estímulos, necesitaba replantearse el bostezo como pasaporte a la felicidad. Nos dan tanto la murga con la necesidad de divertirnos que su novela versa sobre la pereza y el hastío, tapones de silicona para aislarnos de la estridente champanada de unos medios feroces en los que prima la estafa de la risa fingida, el fiestón obligado, el viaje con aspiraciones de nirvana, el espectáculo centelleante, la conga dietética auspiciada por el ingeniero en animación sociocultural, sobre el silencio, siempre terapéutico.

Sea como fuere Wallace deja un imponente legado. Ahora que, como escribiera Diego A. Manrique, la unidad básica de medida es la canción y no el disco; ahora que nos acomodamos en el colchón de lo trivial y fragmentario, que celebramos el amateurismo o la ignorancia rasante en nombre de una imposible democratización del talento, como si el talento fuera un derecho inalienable de las compañeras y compañeros a distribuir en tersas píldoras por el Ministerio de Igualdad; ahora, sí, que buceamos en la sintaxis blanda y arrugamos el hociquito enfrentados al canon que epitomizan Shakespeare, Cervantes, Rabelais, Proust, Neruda o Faulkner, resulta paradójico, carajo, que el símbolo máximo de aquella posmodernidad termine siendo el penúltimo campeón de la novela clásica, aplicada al balzaquiano empeño de comprimir el mundo en su puño de letras (digo penúltimo porque siempre tendremos la esperanza de que aparezca un sucesor. Es por eso, ustedes disculpen, que algunos todavía escribimos).

Revista LEER, nº 202, mayo de 2009 (“El suicidio como avatar literario”).

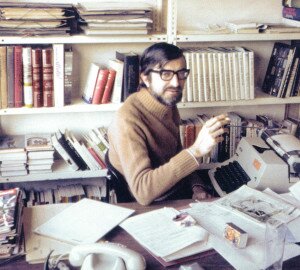

Imagen de portada: David Foster Wallace durante una entrevista televisiva

con el periodista norteamericano Charlie Rose emitida el 27 de marzo de 1997.