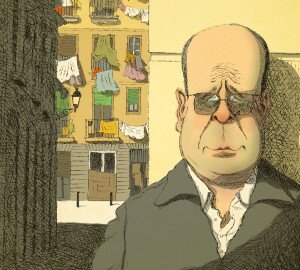

Se cumplen ahora dos siglos y medio de la llegada a España del caballero veneciano Giacomo Girolamo Casanova. Aquí pasó el año 1768. Vuelve otra vez y por eso nos encontramos en Madrid, donde entonces vivió casi siempre. Me lleva a comprar lotería por la calle de Alcalá, junto a su domicilio.

–Viví aquí, cuando esto fue el ensanche madrileño creado por el Conde de Aranda. Yo tenía una sirvienta vizcaína, como entonces era extendida costumbre. ¡Excelente cocinera! Y siempre compro lotería, pues cuando mi primera estancia en París me encargué de su recaudación para la Escuela Militar. También establecí luego una fábrica de estampados, pero mi generosidad y rumbo provocaron líos con alguna letra de cambio y tuve que salir deprisa.

Viajó mucho.

Muchísimo para una época sin trenes ni automóviles: Venecia, Padua, Corfú, Constantinopla, Milán, Mantua, Lyon, París, Holanda, Alemania, Suiza, Saboya, Provenza, Roma, Londres, Riga, San Petersburgo, Varsovia, Breslau, Dresde, Leipzig, Viena, Madrid, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Perpiñán, Aix-en-Provence, Turín, Lugano, Florencia, Udine, Aquisgrán, Maguncia, Frankfurt, Praga y Dux, con alguna repetición que omito y paradas intermedias. Se me llamó aventurero. Y con razón: mi vida fue una aventura continua.

¿Y a qué vino a España?

De hecho iba de paso a Lisboa, donde una de mis antiguas amantes me buscaba acomodo. Pero no salió y me quedé en Madrid, hasta que también tuve que irme.

¿Antiguas amantes? ¿Tuvo muchas?

Algunos biógrafos echaron cuentas siguiendo el libro de memorias Histoire de ma vie (que empieza en 1735 y sólo llega a 1774, pues yo nací en 1725 y fallecí en 1798). El cómputo es de ciento veintidós. En cifras, 122.

¡Qué barbaridad!

No tanta si la comparas con tus zorrillescos compatriotas don Luis Mejía y don Juan Tenorio, porque en un solo año el importante guarismo de ellos alcanzaba a cincuenta y seis en uno y a setenta y dos en el otro. En cifras 56 y 72. Yo fui muy distinto a ellos.

Cuantitativamente, sí: tres por año.

Y también en lo demás. Aunque me llaman libertino, sólo lo sería como libertin d’esprit, que diría Bayle, el filósofo del Dictionnaire critique. Pero fui sobre todo un amador, un enamorado constante. Y no un perseguidor de la estadística, como lo fueron Tenorio y Mejía, que eran lo que hoy llamaríais plusmarquistas o recordmen… Yo no. Yo quería a mis amantes y las respetaba… Como hombre del siglo XVIII fui devoto de la razón, pero fui más víctima gozosa de mis sentidos. A lo largo de mi larga vida, y mientras pude, jamás tuve una ocupación mejor que el cultivo de mis placeres sensuales, aunque también estudié mucho… Amé mucho y mucho también fui amado. Y nunca las mujeres fueron para mí un simple objeto. Las quise siempre. Y cuando los continuos azares de mi agitada vida me obligaban a dejarlas, no por eso las olvidé. Nadie puede aplicarme aquel verso terrible del Don Juan Tenorio, eso de y una hora para olvidarlas. No. Siempre las recordé y las quise. Eso se ve en mis Memorias. Sin mis recuerdos y sin mi memoria no sería yo.

¿Qué fue usted además de aventurero y amante?

Muchas cosas. Hasta clérigo, pues recibí tonsura y estuve en un seminario, de donde me expulsaron. Luego fui militar y violinista.

¿Violinista?

Sí, en Venecia, en el teatro de San Samuele. Pero poco tiempo, porque me dediqué a la magia. Y por eso tuve que huir al ser acusado de cabalista. Entré en la masonería en Lyon; trabajé como abogado y otra vez acusado fui a prisión en los famosos Piombi de Venecia. Conseguí fugarme, y en París viví una buena racha, que ya conté, y tuve que salir una vez más. En Suiza conocí a Voltaire, que no me gustó. Y luego en Roma un papa veneciano me hizo caballero al concederme la Cruz de la Espuela de Oro. Seguí errante y otra vez hube de huir tras un duelo. Me refugié en Londres y me echaron. En Rusia traté a la emperatriz Catalina II, y en Varsovia al rey de Polonia, y de nuevo, ¿cuántas ya?, expulsado tras otro duelo. Y voy a Viena, y me echan por tramposo en el juego. Y vuelvo a París y el rey me expulsa también. Y vengo a España, donde por dos veces estuve en prisión…

¿Aquí también?

En Madrid en la cárcel del Buen Retiro, de donde me sacó el Conde de Aranda; y en Barcelona, en la Ciudadela, donde me metió el cornudo protector de una fugaz amante italiana, que casi me obligó a serlo pues era malvada. Su protector era capitán general.

¿Eran hospitalarias nuestras cárceles?

La de Madrid infame, con piojos en los escasos jergones y con orines anegando el suelo. La de Barcelona menos mala: hasta pude dedicarme a resolver problemas geométricos y a diseños de arquitectura, algo completamente imposible en la cárcel madrileña, donde no cabíamos de tantos como estábamos. Aparte los piojos, las chinches y las pulgas, tan abundantes en España que los españoles miraban a estas divinas criaturas como familiares, como si fueran parte de su prójimo.

¿Conocía al Conde de Aranda?

Traje una carta de recomendación para él de una princesa, suegra del conde Jan Potocki, también masón y autor de El manuscrito encontrado en Zaragoza. Aranda era presidente del Consejo de Castilla, un hombre muy poderoso, de gran inteligencia e intrepidez; y gran epicúreo, que salvaba las apariencias y hacía en su casa todo lo que en la calle tenía que prohibir a los demás. Es, con mucho, el político que más aparece en mis recuerdos de España… ¡Y qué gran cosa fue la expulsión de los jesuitas!

¿No le gusta el clero?

España estaba dominada por la superstición clerical. Y el poder del clero era inmenso, tanto como su hipocresía y su doblez. Cuando tuve que salir de Madrid y estuve en Zaragoza, supe de don Ramón de Pignatelli, santo varón, canónigo e industrioso ingeniero que acabó el Canal de Aragón, y a la vez tan rijoso y tan pío que por la mañana metía en prisión a la alcahueta que la tarde anterior le había proporcionado concubina para la noche… ¡Los confesores tenían un poder inmenso! Y no digamos ya la Santa Inquisición, tan justamente temida y peligrosa. Todo fundado en el fanatismo religioso, como el de aquella casada que por promesa vestía hábito y no se atrevía a quitárselo ni cuando cometía adulterio, lo cual hacía con cierta frecuencia… ¡Cuánto tuve que lidiar yo con doña Ignacia, mi maravillosa amante española, para que no hiciera caso a su terrible y castrante confesor! Esa superstición, junto al estéril y nocivo orgullo de la hidalguía, son los cánceres que corroían a los españoles… ¡Ah!, y el odio al extranjero, del que no se libró el siciliano ministro Esquilache, a pesar de su ilustrada política, o precisamente por ello.

¿A que otros políticos conoció?

Me impresionaron mucho Campomanes y Olavide, dos ilustrados que tanto luchaban y con tanto riesgo contra los prejuicios religiosos. El limeño Olavide me iba a encargar del poblamiento de Sierra Morena, pero no pudo ser mis no raros problemas con la justicia, tan injusta.

¿Por qué se quejaba antes del orgullo hidalgo?

Es un orgullo nocivo para el progreso y ridículo en su comportamiento.

¿Ridículo además de prejudicial?

¡Y tanto! El padre de mi enamorada Ignacia era zapatero, pero hidalgo. Vivía en la calle Desengaño –¡vaya nombrecito!– y fui allí a solicitar su permiso para llevar a la hija al baile. Para congraciarme con él, le pedí que me tomara medida para hacerme unos zapatos. Y me contestó así: “No puedo hacerlo, porque soy hidalgo y me rebajaría si tocara los pies de alguien. Por eso soy zapatero de viejo, zapatero remendón. Así, al no tocar pies, no menoscabo a mi nobleza ni ofendo a mi hidalgo nacimiento”.

¿A qué baile llevó a su hija Ignacia?

Al teatro de los Caños del Peral. Donde después de la guerra contra Napoleón, se reunieron las Cortes al venir de Cádiz… El gran Aranda había dado autorización para bailar el fandango, un baile sensual como ninguno, que me apasionó al verlo, por lo cual tomé lecciones y logré ejecutarlo con maestría… Era el baile más popular de todos. Y tan sensual que años después fue apostrofado por Jovellanos (con él conversaste en el libro Auténticas entrevistas falsas). En la Memoria para el arreglo de la policía de espectáculos y diversiones públicas, que Jovellanos hizo por encargo de la Real Academia de la Historia y del Supremo Consejo de Castilla, escribe: “¿Qué otra cosa nuestros bailes que una miserable imitación de las libres e indecentes danzas de la ínfima plebe?”.

¿Escribió usted más libros además de esos recuerdos?

Mucho. Dos docenas o más. En el siglo de la Enciclopedia yo fui un enciclopedista por mis extensos y variados saberes, algunos poco ortodoxos como los de ocultismo y Cábala y estudios matemáticos, obras de teatro, polémicas políticas, una contra Robespierre, traducciones como una Ilíada en octavas reales italianas, o libros autobiográficos como Histoire de mafuite des prisons de la République de Venise qu’on appelle les Plombs, ensayos, etc… Y, además, fui plagiado en España.

¿Cómo?

Tu admirado Valle-Inclán, al que entrevistaste aquí en LEER hace poco, fusiló en su Sonata de Primavera el episodio del capuchino, la hechicera y el caballero que conté en mis Memorias. Me dicen que ahora publicadas otra vez en España, como Historia de mi vida, en edición de tu amigo Mauro Armiño, que como suya será extraordinaria.

En el libro de su vida falta casi un cuarto de siglo.

Estuve a punto de quemar el manuscrito mucho antes de dejarlo de escribir… Ya me veía viejo. Incluso cuando viví en España hablo de mi edad –y tenía poco más de cuarenta años– y digo encontrarme ya en esa edad a la que de ordinario desprecia la fortuna. Y vuelvo a escribirlo más tarde: entraba en la edad a la que la fortuna menosprecia. Y eso a pesar de que estaba yo muy bien. Fui muy alto, muy fuerte y muy valiente, rico a veces y sin dinero otras, y al final estuve a punto de meterme a fraile, pero el hermano masón Waldstein me acogió en su castillo de Bohemia y allí fui a morir.

VÍCTOR MÁRQUEZ REVIRIEGO

Una versión de este artículo aparece en el número Extra Diciembre 2017-Enero 2018, 288, de la Revista LEER.