EN ENERO DE 1939, enrolado en las tropas de liberación que ocuparon Barcelona, o en las tropas de ocupación que la liberaron, como se prefiera, se afincó en la ciudad derrotada un joven legionario, sin bienes de fortuna conocidos, llamado José Manuel Lara Hernández. Era oriundo de El Pedroso, municipio de Sevilla que, como gustaba repetir mucho después, había dado dos editores –él mismo y Alfredo Herrero Romero– y ningún lector. Opositor frustrado por el estallido de la Guerra Civil al Cuerpo de Telégrafos, futbolista y bailarín profesional en la compañía de revistas de Celia Gámez, combatiente en la Legión, empresario de un par de academias al término de la contienda, en su currículum fue decisivo, al parecer, su matrimonio con María Teresa Bosch, que puso orden, como explicó él de manera reiterada, en una vida que hubiera podido ser más que desordenada. A su muerte, en mayo de 2003, ennoblecido con el título de marqués por Juan Carlos I, había convertido una empresa familiar, Planeta, en un imperio editorial. El pasado 31 de diciembre se cumplió el centenario de su nacimiento; confiemos que la entidad que él creó y consolidó se tome la molestia de celebrarlo como se merece, pero en un balance muy esquemático de sus aciertos como empresario –dejemos para otro día sus posibles fallos– creo que hay que destacar tres hechos.

Tres logros

Primero, la edición española de la Gran Enciclopedia Larousse, con un equipo de jóvenes universitarios escorados a la izquierda, en el que contaba la valía de cada uno de sus miembros, al margen de su militancia o sus convicciones políticas –celosamente guardadas para sí, por supuesto, en la mayoría de los casos–. Pero aquel esfuerzo ingente, de costo económico apabullante, se hubiese frustrado si Lara no hubiese montado su propia organización de venta a crédito, que seguramente le permitió un despegue espectacular. Segundo, la creación y la continuidad del Premio Planeta de Novela, que, según Lara, se propuso desde el principio no descubrir nuevos valores sino aportar al mundo del libro nuevos lectores; muchas veces la obra ganadora, hoy en tirajes desusados en nuestro raquítico mercado, se solicita no por su título o por su autor sino por el galardón otorgado –Deme el planeta de este año–, pero un buen número de los nombres premiados avala la apuesta por difundir, de forma masiva, autores de calidad.

A diferencia de otros compañeros de gremio, Lara no era un ‘homme de lettres’, lo que no le impidió convertir Planeta en un imperio

Tercero, la colección Espejo de España, un referente imprescindible, con 178 títulos publicados entre 1973 y 1995, para un mejor entendimiento de la Segunda República, la Guerra Civil, la larga noche del franquismo y, sobre todo, la transición de la Dictadura a un sistema democrático de libertades formales. Lara era un franquista convencido, posiblemente sujeto a nostalgias, pero sin complejos, y en todo momento supo manejarse muy bien. En 1973 ni Lara ni su hijo José Manuel, que habían patrocinado el proyecto, ni yo mismo, que me lo había sacado de la manga, podíamos pensar que la serie acogería textos del rojerío en pleno, desde Dolores Ibárruri a Santiago Carrillo, pasando por Ramón Tamames cuando todavía militaba en el PCE, o Manuel Vázquez Montalbán, inasequible al desaliento hasta su muerte; nadie podía imaginar, tampoco, que bajo un gobierno del PSOE se publicarían obras del precursor de los fascismos españoles, Ernesto Giménez Caballero, o del más acérrimo defensor del crepúsculo de las ideologías, Gonzalo Fernández de la Mora, sin olvidar a quienes, como José Utrera Molina, muerto Franco mantenían sus principios sin cambiar de bandera. Porque desde el comienzo estaba claro que el día que este país se normalizara no se podía sustituir una censura por otra de signo contrario. Había que procurar atender, y entender, las razones de los otros, incluidos, por supuesto, aquellos que, desde la Contrarreforma, se habían dedicado a quemar erasmistas con tanto entusiasmo como saña.

Fundación e imperio

A diferencia de otros compañeros de gremio contemporáneos suyos, como pudieron serlo Luis de Caralt, Josep Janés o José Vergés, Lara no era un homme de lettres, sino un empresario nato, que tras sus años legionarios rigió la empresa como un cortijo, lo que no le impidió convertirla en un imperio en los albores del presente siglo. Este sentido patrimonial explica, tal vez, algunas salidas de tono que desesperaban a sus subordinados para regocijo de la canallesca. La noche del 15 de octubre de 1989, por ejemplo, se celebró una rueda de prensa tras la proclamación de la obra ganadora del Premio Planeta de aquel año, que correspondió a Soledad Puértolas. Una periodista, seguramente poco avezado en el tema, preguntó candorosamente cómo era posible que la hoy académica (que había concursado ocultando su nombre y el título de su obra con un doble seudónimo) hubiera sido invitada al acto en Barcelona –ella residía en Madrid– antes de ser conocido el fallo; una sonrisa cómplice recorrió la sala, sonrisa que se transformó en carcajada cuando Lara hizo el oportuno quite con una frase memorable: –Me parece que usted todavía cree que los niños vienen de París. Frase que el empresario –genio y figura– repitió cuatro años después, en 1993, la víspera de la concesión del premio –que correspondió a Mario Vargas Llosa– cuando un periodista le preguntó si el galardón estaba concedido de antemano.

Con el Premio Planeta, Lara se propuso desde el principio no descubrir nuevos valores sino aportar nuevos lectores

Hoy en día el montaje de un premio –al margen de la cuantía con que esté dotado– mueve muchos miles de euros; pensar que una empresa medianamente seria se expondrá a la catástrofe que supone que ninguna de las obras presentadas tenga un alto valor literario y comercial a un tiempo es no saber de qué va el negocio. Por esto, en la casi totalidad de los premios otorgados por las editoriales, las bases establecen que no podrá ser declarado desierto –que es lo que a algunos miembros de los distintos jurados les gustaría hacer por sistema–, y los directores literarios, o los editors correspondientes, han de espabilarse a lo largo del año si, de manera irresponsable, piensan que el azar nunca puede sustituir la previsión, aunque en ocasiones así ocurra; si un premiable seguro a última hora no entrega el original, quien llevaba todos los números para ser segundo, aun siendo un desconocido, puede alzarse con el santo y la peana, muchas veces con una obra, literariamente, superior a la que estaba programada. Luz Sánchez-Mellado escribía en El País al día siguiente de la concesión del Premio Planeta de este año, otorgado a Jorge Zepeda, ganador y a Pilar Eyre, finalista: “Da ternura pensar en los juntaletras que mandaron sus originales desde Marruecos, Indonesia y Corea del Sur pensando, ilusos, que esto era un concurso”. Pero como en todas partes cuecen habas, según dicen, me parece que no resulta aventurado pensar que si los Aliados hubiesen perdido la Segunda Guerra Mundial difícilmente se hubiese concedido el Premio Nobel de Literatura, en 1953, a Winston S. Churchill, y es muy posible, también, que sí se hubiese otorgado, entre otros, a gentes como Louis-Ferdinand Céline, Ezra Pound o Jean Cocteau.

RAFAEL BORRÀS BETRIU fue director literario de Planeta entre 1973 y 1993.

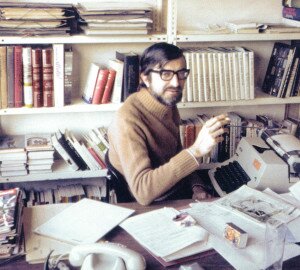

En la imagen superior (de derecha a izquierda) Rafael Borràs, José Manuel Lara Hernández, José María de Areilza, Manuel Aznar y Guillermo Díaz-Plaja en la presentación en Barcelona del libro de Areilza ‘Así los he visto’ en abril de 1974 (Archivo Rafael Borràs). Una versión de este artículo aparece publicada en el Extra de Navidad 2014, número 258, de la Revista LEER. Disponible en quioscos y librerías y en el Quiosco Cultural de ARCE (suscríbete).